お役立ち情報

UXとは?UIとの違いや重要性、デザインのコツを分かりやすく解説

良かったら”♥”を押してね!

下記の記事でUI(ユーザーインターフェイス)とは何か、どんな種類があるのかについて解説しました。

関連記事

UI(ユーザーインターフェース)とは? ~さまざまなインターフェースとその違い~

今回は、上記の記事でも触れているUX(ユーザーエクスペリエンス)について、UIとの違いを明確にしながら、重要性やデザインのコツをまとめていこうと思います。

Web制作において、UI/UXの基本を押さえておくことはサイトに訪れたユーザーのエンゲージメントを高めるうえで非常に重要になります。難しい言葉を紐解きながら分かりやすく解説するので、一緒に要点を押さえていきましょう。

※本記事は2024年5月13日に公開した内容を、最新の情報にアップデートし公開しております。

目次

UX(ユーザーエクスペリエンス)とは

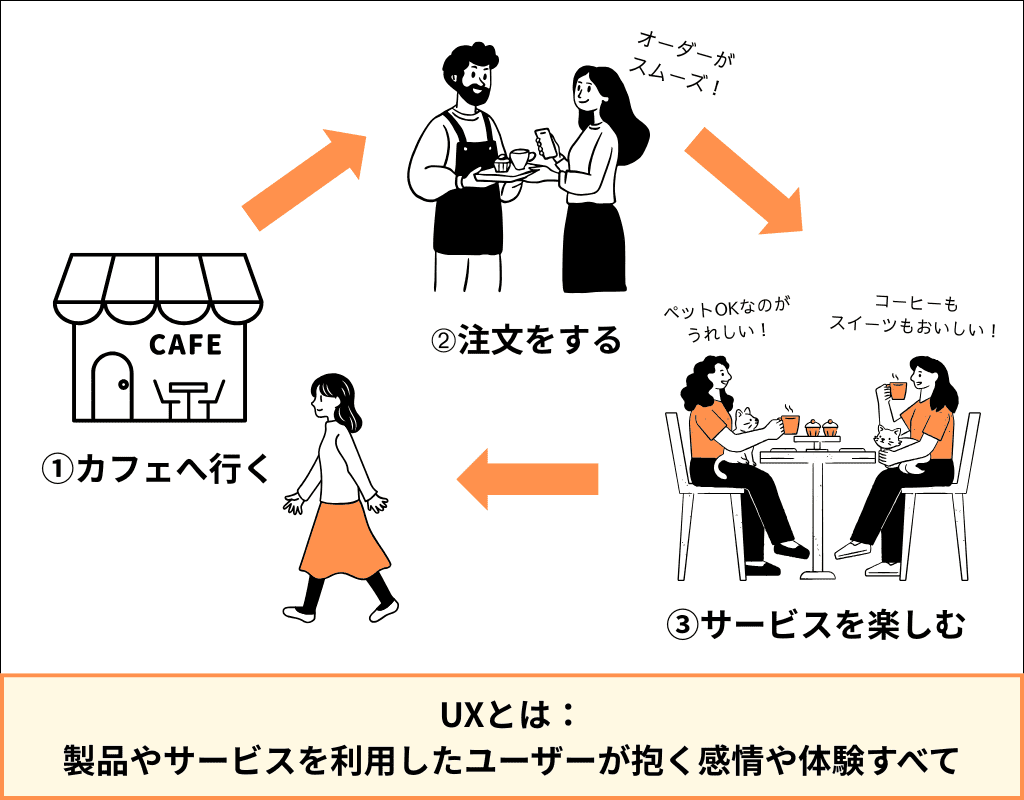

UX(ユーエックス)とはUser experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称で、ユーザーがサービスや製品を使用した結果、得られる体験や感情を指します。UXはサービスがユーザーに与える印象や感情、そしてユーザーのニーズや目標をどの程度満たしているかを包括的に考える概念です。

たとえば、カフェに立ち寄った人が、注文をして飲食をし、「おいしい」と感じて後日またリピーターとしてカフェに立ち寄る…という一連の流れすべてがUXと言えます。

Webサイトのなかで例えてみると、小さなことなら「予約フォームが使いやすかった」というものから、大きなことなら「ダイナミックな動きとデザインで、まるで一本の映画を見終えたような感動があるホームページだった!」というものまで、すべてに該当します。

つまりWebサイトにおけるUXとは、Webサイトを通じてユーザーが抱く感情や体験、すべてを指します。

UXとUI

UXと似た言葉にUI(ユーアイ)があります。その違い、またその関係はどんなものでしょうか?

UI(ユーザーインターフェイス)とは

UIの概要や種類については過去の記事で解説しているので、ここではおさらいがてら要点をまとめてみます。

UIとは、User Interface(ユーザーインターフェイス)の略称で、Interface(インターフェイス)を直訳すると「接点・接触部分」などの意味になります。

つまり、UIとはユーザーと製品やサービスとの接触部分を示す言葉で、コンピューターと人間という関係におけるUIとは、ユーザーとコンピューター間でさまざまな情報をやり取りするための方法を指します。

Webサイトにおいては、デザインやフォント、レイアウトなどもUIの一部ですし、ボタンやメニューなどの操作部分についても同様です。「ユーザーとデバイスを繋ぐもの」と考えると色々なものが該当します。

UXとUIの関係

UXとUIは並べられること多く、字面も似ていることから「違いが分かりにくい…」という方も多いのではないでしょうか。

UXとUIの違いを一言で言うなら、UXはユーザーの一連の体験全体を指すのに対し、UIはユーザーが見て触れる具体的な部分を指します。UXの中にUIがあるとイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。(私は、XはIよりも画数が多いので、Xの中にIがあるという語呂合わせで覚えています…笑)

ですので、UXとUIは、ユーザーが触れた結果(UI)、どういう体験をするか(UX)という関係になります。逆に言うと、高いUXを得るためには、良いUIが必要ということでもあります。

よって、UIはUXの一部という解釈をされることが多いのです。

なぜUXとUIが重要?

Web制作において、UXとUIが重要である主な理由は以下の4点になります。

- 市場の変化

- 顧客満足・ブランドイメージへの影響

- 他社と差別化ができる

- コンバージョンの向上やファン化にも影響

それぞれ詳しく見ていきましょう。

市場の変化

まず押さえておきたいのは、市場の変化についてです。現代では、ありとあらゆるサービスや製品が溢れており、サービスや商品そのもので他社との差別化を図ることが難しくなりました。

よく「モノ消費からコト消費へ変化」という表現のされ方をしますが、人々の消費行動は、単に「何かを所有する」という物理的な行動のみにとどまらず、商品やサービスを通して得られる体験や経験をも重要視する価値観へと変化しています。

そのため、製品やサービスを提供するだけでなく、消費者がそこで得られる体験すべてにおいて“自社ならではの付加価値”を付けていく必要があります。

そしてそれはWebサイトにおいても同じです。今では、企業ホームページがあること自体は珍しくなくなりました。(むしろ、あるのが当たり前…というくらいになってきています。)

さらに、スマートフォン(スマホ)が普及したことで、多くのユーザーが手元のスマホから、製品やサービスを探すようにもなりました。

そのため、自社のホームページに訪れてくれたユーザーに対し、製品やサービスが魅力的だと思ってもらうためには、サイトの使いやすさや分かりやすさを含めた、UXやUIの改善が必要不可欠になります。

顧客満足・ブランドイメージへの影響

UXやUIを意識して改善していくことで、サイトに訪れたユーザーの満足度が向上します。

たとえば「製品一覧」を見たいのに、写真や製品仕様が書かれた文字が小さかったらどうでしょう?せっかく「この会社に依頼しようかな」と思っていたユーザーも「よくわからないからいいか」とサイトを離れてしまうかもしれません。

一方、製品の写真や仕様が画像とともに分かりやすく整理され、さらには「よくある質問」などもまとまっているとどうでしょうか?サイト内の情報だけでも「これが知りたかったんだよ」と満足度が高まります。

こうした満足度の向上や、企業の信頼性の向上にも直結します。また、ユーザー目線に立ってUIやUXが改善されたサイトはとても好印象ですよね。こうした積み重ねは、ブランドイメージの向上につながっていきます。

「~会社とは(About us)」「製品一覧」「事業案内」のように、ユーザーがよく見る重要な情報は、すぐ分かるように適切なレイアウト、ナビゲーション、操作方法で提供することが大切です。

他社と差別化ができる

UXやUIにこだわったWebサイト作りは、競合他社との差別化にも有効です。Webサイトに訪れたユーザーは、欲しい情報を得ることだけでなく、Webサイトに訪れることで得られた体験すべてに価値を見出します。

たとえば、「家電の販売を行う企業」のWebサイトがAとBあったとします。Aは、「取扱商品ページ」では、現在取り扱っている商品情報を一覧で記載しているだけ。Bは、取り扱っている商品の情報だけでなくリアルタイムの在庫状況を見やすいアイコン表示で反映させています。

この場合、Aのサイトに訪れたユーザーは「Aが取り扱っている商品が何か」という情報を得るのに対し、Bのサイトに訪れたユーザーは「Bが取り扱っている商品に何があり、今在庫があるのかどうか」まで把握することができます。

つまり、BのサイトはAのサイトと比較して「自分が欲しいと思う商品を取り扱っているか」という情報に加えて「その商品を買うことができるか」という付加価値の情報を提供していることになります。

このように、サービスや製品の方向性が似通った競合と差別化を図るうえで、WebサイトのUXやUIを工夫することは、ユーザーに付加価値を提供する重要な手段となります。

コンバージョンの向上やファン化にも影響

UXやUIを改善していくことは、コンバージョン(CV)を高めることにつながります。コンバージョンとは、掲げた目標を達成するために得た行動を指します。たとえば新規の取引先獲得を目標に掲げたWebサイトであれば、「お問い合わせ」や「資料請求」などのボタンをクリックして利用してもらうことが、コンバージョンと言えます。

UXやUIを改善すると、使いやすさや分かりやすさの向上、いわゆるユーザビリティの向上が期待できます。

たとえば、サービス紹介ページを読んでいたユーザーが、「詳しいことを個別で問い合わせをしたいな」と思ったとしましょう。

そうした訪問ユーザーの意図を組んで、あらかじめページ内にお問い合わせ用のチャットボットを入れこんでおいたり、ページ下部にお問い合わせフォームを設定したりしておくと、ユーザーの要望を余すことなくキャッチすることができ、結果的にコンバージョンが向上します。そのため、Webサイトに求める成果や目標達成という観点においても、UX・UIの改善は有効です。

また、UXやUIの改善を積み重ねてWebサイトのユーザビリティを向上させることは、リピート率の向上、さらに訪問ユーザーのエンゲージメントの向上につながります。

先ほどの例で言うなら、「お問い合わせをしたい」と思ったときにすぐに問い合わせをすることができると、気持ちよくサイトを利用できますよね。そうすると、「またこのサイトを使おう」「このサイトを提供する企業は、気遣いが行き届いている」という印象をユーザーに与えることができます。

UXやUIにこだわるということは、Webサイトに訪れたユーザーの体験をより良くするということでもあります。そしてユーザーは、UXやUIから企業の誠意や気遣いを敏感に感じ取ります。

一度きりの「商品やサービスを利用してもらう」という関係性から、「この企業だから信頼できる」「この企業の最新情報が気になる」という深いつながりを得るためにも、UXやUIの改善は重要です。

■併せてチェック!:CVの向上に重要な「CTA」について解説した記事はこちら

関連記事

【いまさら聞けない】CTAとは?意味や改善方法を解説!

優れたUX・UIにするためには?

では、優れたUIにするためにはどのようなことに気を付けたら良いのでしょうか?具体的なポイントは以下の4点になります。

- ユーザー目線で設計する

- 直感的に操作できるデザインにする

- 使いやすさを優先する

- アクセシビリティを考慮する

こちらも順番に確認していきましょう。

ユーザー目線で設計する

優れたUX・UIはユーザー目線で設計されています。

「また使いたくなるサイト」とは、言い換えると「ユーザーの目的をスムーズに達成できるサイト」ということ。そのため、ユーザーがどういう目的でWebサイトを訪れているのか、どういう行動をするのかを理解して設計することが重要です。

どうしても、見栄えを意識しすぎたり、自分たちが見せたいものや売りたいものを全面的に出してしまったりしやすいですが、自社サイトに訪れたユーザーはどのように流入して、何を求めているのかを分析し、それをUXやUIに落とし込む必要があります。

例を挙げてみましょう。たとえば検索エンジンを使って「二人暮らし ソファ」のキーワードで検索をかけ、ヒットした家具のECサイトを見ていたとします。

片方のサイトでは、そのショップがもっとも販売したい「新作のソファ」の情報をTPOページの広範囲で表示しています。そのあとにその他のソファの画像が並び、それぞれの商品の価格や在庫状況、カラーバリエーション、仕様情報は商品画像の下に小さく表示。商品カテゴリもブランドごとの表示のみで構成されています。

もう1つのサイトでは、トップページにまず「ダイニング」「リビング」といった利用シーンごとのカテゴリが表示されており、「価格」や「在庫状況」「色」「サイズ」で検索をかけられるようになっています。

この2つのサイトの場合、「二人暮らし用のソファを探したいユーザー」が使いやすいと思うのはどちらのサイトでしょうか?きっと、欲しい情報にピンポイントでたどり着ける後者のサイトのはずです。

このように、ユーザー目線でUX・UIを設計することで、同じ商品を取り扱っていたとしても、ユーザーの満足度に大きく差が生まれます。

直感的に操作できるデザインにする

直感的操作できるデザインは良いUX/UIに不可欠です。言い換えるなら「迷わせないデザインや仕組み」とも言えます。

たとえば、企業の製品紹介ページで、類似商品をサイト全体から探す必要がある場合、とても面倒に感じてしまいます。一方で、類似商品がページ下部に自動的に表示される仕組みの場合、ユーザーは直感的に類似商品を見つけられます。そのため「同じような他の商品も見てみようかな」という潜在的な行動意欲を、自然と引き出すことができます。

ボタンのように見えるのにクリックできなかったり、資料請求に関する案内が書かれているのに資料請求フォームが見当たらなかったり…実際にユーザーが行動しようとしたときに、「これってどこから進めばいいの?」と迷わせてしまうと、せっかくの機会が実らず、そのままページから離脱してしまいます。

サイトを制作している側には十分に分かるデザインだったとしても、初めてサイトに訪れた人には分かりにくかったり、迷ってしまったりすることはよくあります。また、使用するデバイスによっても画面の見え方が変わるため、あらゆる観点からの操作性を意識する必要があります。

使いやすさを優先する

「使いやすさを優先する」と聞くと、当たり前のことのように思えますが、実は奥が深いポイントの1つです。

最近ではWebサイトを閲覧するデバイスが多様化されています。PCのみならず、スマホ、タブレット端末という形で、ユーザーの利用環境はさまざま。PCから利用すれば気にならないUXやUIでも、スマホから利用すると使いにくいというケースも珍しくありません。

とくに、スマホからの閲覧は年々増加傾向にあるため、PCだけでなくスマホからでも使いやすいWebサイトを意識することはとても重要です。場合によっては、スマホ用のアプリを開発する必要もあるかもしれません。

ターゲットとなるユーザーが、どういった環境でWebサイトを閲覧することが多いのかを調査・分析したうえで使いやすさをUXやUIに落とし込んでいくことが必要になります。

アクセシビリティを考慮する

アクセシビリティとは、Access(アクセスする)とAbility(能力、できること)から創られた言葉で、年齢や能力、障がいの有無に関わらず、「どんなユーザーでも商品やサービスを円滑に利用できること」を意味します。

とりわけ、Webサイトにおけるアクセシビリティは「ウェブアクセシビリティ」とも呼ばれ、あらゆるユーザーがWebサイトで提供されている情報やサービスを円滑に利用できること、またその到達度を指します。

そしてUXやUIを構築するうえでの基盤となる考え方が、このアクセシビリティとも言えるんです。

なぜなら、高齢者や障害者、けがや病気で一時的にハンデを負っている人なども含め、すべての人が使いやすいものになるよう意識することで、結果的にUXやUIの質が向上するためです。

Webサイトに訪れるターゲットを明確にしつつ、その中にある多様性にも目を向けることで、アクセシビリティを意識した設計が可能となります。このように「誰も取り残さない設計」は、結果として多くの人にとって心地よいサイト体験へとつながります。

■併せてチェック!おすすめの記事

関連記事

ウェブアクセシビリティ対応が義務化された?対応例紹介!

まとめ:UXはユーザーとの関係性を深めるために必要不可欠

今回は、UX(ユーザーエクスペリエンス)について、UIとの違いを明確にしながら解説してみました。

Webサイトに訪れるユーザーは、単なるコンテンツや情報を見にくるだけでなく、Webサイトで得られる経験も重要視するようになりました。そのため、UXやUIは、ユーザーとの関係性をより深めるための重要な要素です。

デザイン性や機能性はもちろん、分かりやすさや使いやすさも考慮してWebサイトを作ることが大切ですね。ビジネスの拡大という観点においても、「より多くの人にとって使いやすいこと」を意識したサイト作りが求められます。

名古屋のホームページ制作会社WWG(ダブル・ダブル・ジー)では、ユーザー目線を大切にした「使いやすく、分かりやすいホームページ」を手がけています。そのうえで、想いを形にするデザインやライティングにもこだわっています。とことん親身になってご要望や課題をお聞きするところがWWGの強みですので、「ホームページを作りたいけど何から始めたらいいんだろう…」とお悩みの場合はお気軽にお問い合わせくださいね。

▼その他のWeb制作「デザイン」に関するお役立ち情報(記事一覧)は下記の記事からご確認いただけます。

関連記事

【Web制作ガイド-デザイン編】心地よいサイトを作るヒント集

WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】

この人が書いた記事をもっと見る

おすすめ記事のご紹介

-

【Webサイト制作】要件定義とは?進め方や必要項目を解説

-

【初心者向け】静的サイトと動的サイトの違いやメリット・デメリットとは?

-

Web業界に向いてる人の特徴とは?ホームページ制作会社の社員が解説

-

【簡単】誰でも文章が上手くなる!ライターが気をつけているコツ3選

-

【前編】UGCとは?BtoBマーケティングに不向き…はもう古い?!

-

【後編】UGCとは?BtoBマーケティングに不向き…はもう古い?!

-

【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ

-

【Web制作ガイド-デザイン編】心地よいサイトを作るヒント集

-

【Web制作ガイド-技術編】サイト構築時に役立つ記事まとめ

-

【Web制作ガイド-運用編】成果を最大化するためのヒント集

-

【Web制作ガイド-採用編】採用サイト制作のお役立ち情報集

-

【Web制作のすすめ】ホームページ制作のためのお役立ち情報集

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア