お役立ち情報

【使ってみた】ChatGPT「学習モード」とは?|使い方のコツも解説

良かったら”♥”を押してね!

普段、AIを使っていて「こんなに何でもAIに聞いていたら、考える力が衰えそう…」と不安になったことはありませんか?AIの存在が「学習の妨げになるのでは」とった声もさまざまな場面で見かけます。

この懸念を解消できるかもしれない新機能が、先日ChatGPTでリリースされました。それがChatGPTの「学習モード」です。

そこで今回は、

- ChatGPTの学習モードとは何か

- 通常モードとどう違うのか

- メリットやデメリット

- 実際に使ってみた感想や使い方のコツ

について分かりやすく解説していこうと思います。学生はもちろん、学ぶ大人にとっても非常に重要かつ有益な機能かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

・ChatGPT「学習モード」が何か知りたい

・無料で使えるのか知りたい(使えます)

・メリットやデメリットを確認したい

・学習モードの使い方を知りたい

・通常モードとの違いを知りたい

目次

ChatGPTの学習モードとは?

ChatGPTの学習モード(Study Mode)は、2025年7月29日(米国時間)に追加された新機能です。

OpenAI社のリリース記事によると、学習モードとは、投げかけた質問に対して「単に答えを提示するだけではなく、段階的な問題解決を通じて深い理解を促す、新しい学習支援機能」であると述べられています。

OpenAI公式ページ ニュース「学習モードが登場」

https://openai.com/ja-JP/index/chatgpt-study-mode/

※参照日:2025年8月11日

つまり、よりユーザーが主体的に「思考力」や「理解力」を高めるためのモードということ。質問を投げかけた際にAIが答えてくれるスタイルではなく、AIとの会話を重ねながら一緒に理解を深めていくようなイメージです。

この機能は、無料版、Plus、Pro、Team を利用中のユーザーが使える機能となっており、また、教育機関向けプラン「ChatGPT Edu」でも数週間以内に利用可能になる予定だと公表されています。(2025年8月時点)

無料で使えるのが、とてもありがたい…!(ばんざい)

※無料プランの場合は、GPT-4oの使用制限に達するとGPT-4.1 miniへ切り替わった状態で学習モードを使う形になります。(2025年8月時点)

■ChatGPTの各モデルの違いなどを詳しく知りたい方は下記の記事もおすすめです

関連記事

【2025年7月版】ChatGPT有料版と無料版の違い|GPT-4.1やGPT-4.1 miniも解説

関連記事

【ChatGPTモデル紹介】GPT-5とは?GPT-4oに戻す方法も解説

通常モードとの違い

従来の通常モードとどう違うのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

先ほども触れたとおり、これまでの通常モードではChatGPTに何か質問をすると、その質問に対する答えを最適化して返してくれていました。

一方、学習モードを利用すると、すぐに答えが返ってくるのではなく、質問の回答に至るまでに「どういう目的を持っているのか」「どんな答えが欲しいのか」などについてAIが投げかけてくるような流れになっています。

※実際の比較例を見ていただくと分かりやすいと思うので、ぜひ記事後半の「【検証】通常モードと学習モードでどう答えが変わる?」も併せてご覧ください。

通常モードでは「最適な答えを出すこと」が最優先となっていました。しかし、学習モードの場合は「AIとの会話のなかで理解を深め、主体的に学ぶ機会になること」を優先しているという点が、もっとも大きく異なる点です。

ChatGPT学習モードのメリット

ChatGPTの学習モードにおける主なメリットは以下の点になります。

- 自ら考える力を引き出してくれる

- 理解度を高めるための段階的な回答をくれる

- 個別最適化された学習サポートを受けられる

- フィードバックを通じて理解度をチェックできる

OpenAI公式ページ ニュース「学習モードが登場:主な機能」

https://openai.com/ja-JP/index/chatgpt-study-mode/

※参照日:2025年8月11日

一つずつ見ていきましょう。

自ら考える力を引き出してくれる

ChatGPTの学習モードは、「インタラクティブなプロンプト」が大きな特徴です。ここで言う「インタラクティブ」とは、日本語で「双方向型」「双方向性」を意味します。

つまり、すぐに正解を示すのではなく、ユーザーの問いかけに対して、ChatGPTからも問いを投げかけたり、ヒントを提示したりすることで、対話を通じて考えを深める仕組みになっているんです。これは、ソクラテス式問答法※に近いアプローチと言われています。

※ソクラテス式問答法とは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが用いた対話法のこと。相手に質問を投げかけ、出た回答に対してさらに質問を投げかけていくことで、相手の考えを掘り下げ、矛盾や曖昧さを明らかにしていく手法です。

このようにChatGPTの学習モードは、対話を通じて思考を深めながら「自ら考える力を育てる学び方」をサポートしてくれます。

理解度を高めるための段階的な回答をくれる

より理解しやすいように、情報の量や内容を整理して提供してくれる点も学習モードのすごいところです。

テーマや課題に対してセクションごとに情報を整理してくれるため、重要な情報がより分かりやすくなると言われています。

通常のモードの場合は、質問に対して最適化された回答を返すことが最優先だったので、回答の情報量が膨大になるケースも珍しくありません。

しかし「理解しながら学ぶ」という過程において、いきなりたくさんの情報が提示されることで「うわぁ…複雑そう、難しそう…」という印象が先に立ってしまい、学ぶことへの負担が増してしまう場合がありますよね。

学習モードは、適切な量の情報を小分けにして提示してくれるので、丁寧に情報をインプットしながら、内容へ興味関心を高めつつ、理解を深めることにつながります。

個別最適化された学習サポートを受けられる

ChatGPTの学習モードは、一人ひとりのレベルに合わせた対話をしてくれます。

たとえば、ユーザーのスキルレベルを確認(評価)するような質問をしてくれたり、過去のチャットのメモリを確認してくれたりすることで、よりパーソナライズされた会話を繰り広げ、理解を深めるサポートをしてくれるんです。

これはまさに学習領域におけるAI活用の理想像だな…と私はとてもうれしく思っています。自分で何かを学ぼうと思ったとき、細かくて些細な「これってどういうこと?」という疑問が浮かんでくることがありますが、その小さな疑問にダイレクトに答えてくれるような回答を、世の中の膨大な情報から探すのは非常に時間がかかります。

しかし、ChatGPTの学習モードのように、ユーザーのスキルレベルに合わせて、膨大な情報を整理して質問に答えてくれたり、理解を深めるための逆質問をくれたり…という仕組みは「スムーズな学習」を促進し、“理解できることが楽しい”と感じることにつながっていくのではないかと思いました。(もちろん、すべての情報が正しいわけではないことは、忘れてはならないですが…)

フィードバックを通じて理解度をチェックできる

ChatGPTの学習モードでは、理解度をチェックするためのクイズ形式の問題や、自由回答形式の質問を出してくれます。

また、回答に対して個別のフィードバックももらえるので、今の自分が何を理解できているのか、どこが苦手なのかを把握するのに役立ちます。

学ぶだけではなく、それを回答としてアウトプットする機会も提供してくれるので、知識の定着が進み、知識を活用する能力も向上しやすくなるとされています。

ChatGPT学習モードのデメリット

続いて、デメリットや注意点についても確認しておきましょう。

- 利用状況はユーザーの意欲に依存する

- 完璧ではない(間違った情報を提示することもある)

- 個人情報や機密情報の入力はNG

学習モードに限ったことではないものも含まれていますが、AIを利用するうえでは注意すべきことになるので、一つずつあらためて確認していきましょう。

利用状況はユーザーの意欲に依存する

学習モードは簡単にオン・オフを切り替えることができます。(利用方法はこのあとの「学習モードの使い方」で解説しています)

そのため、どうしもユーザーの「学ぶ姿勢やモチベーション」に利用状況が依存してしまいます。現段階では、一元的な管理機能も実装されていないため、たとえば教員や保護者側から学習モードの利用を強制したり、その逆でロックしたり・・・といった対応はできません。(2025年8月時点)

そのため、そもそも「自ら考える力を身につけたい」と感じているユーザーでなければ、この学習モードをオンにすることがないため、根本的な懸念点である「AIによって考える力が低下するのでは…」という問題を一挙に解決に導く…というわけではありません。

完璧ではない(間違った情報を提示することもある)

ChatGPTをはじめとしたAIツールが提示する回答の中には、誤った情報が含まれていることがあります。それは、学習モードであっても例外ではありません。たとえば、情報が古かったり、AIが独自に誤った回答を作り出してしまうハルシネーションが起きたり・・・ということがあります。

そのため、何かを学ぶ際はChatGPTの学習モードだけに頼るのではなく、その他の信頼できる教材や情報なども取り入れて学習することが大切です。

個人情報や機密情報の入力はNG

ChatGPTの学習モードを利用する場合は、個人情報や機密情報を入力しないようにしましょう。ChatGPTの設定によっては、会話の内容がAIのトレーニング(学習)に利用されてしまう場合があり、他者の投げかけた質問に対して、自分が入力した個人情報や機密情報が回答として提示されてしまう可能性もあります。

情報漏洩のリスクは完全に否定することができないため、個人情報や機密情報は入力しないように注意する必要があります。

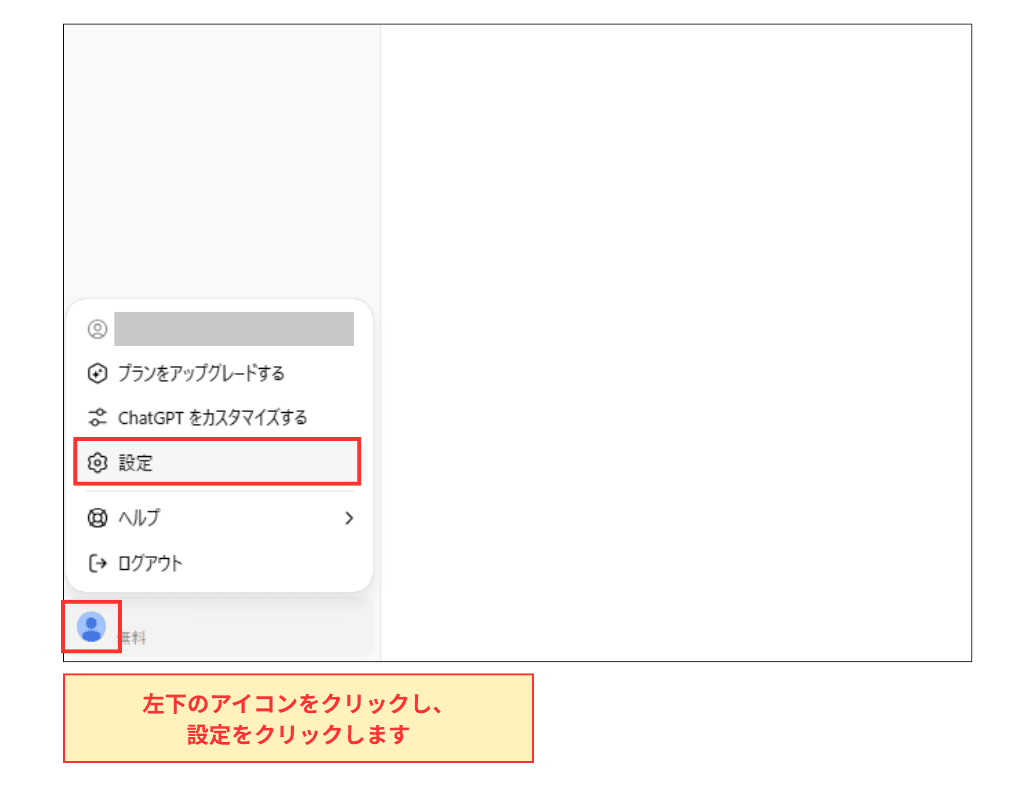

ちなみに、ChatGPT上で入力した内容がトレーニングに使用されないように設定したい場合は、下記の手順で設定しておきましょう。ただし、これを設定しているからといって、情報漏洩のリスクがゼロになるわけではありません。

たとえば、設定上はトレーニングされないようになっていても、ChatGPTとの会話は一定期間システムに保存されます。保存されたデータは不正使用を監視するためにOpenAI側に確認されることがあると公式は明示しておりますし、システムがサイバー攻撃などの被害に遭うことで情報が漏洩するリスクもあるため、個人情報や機密情報の入力は避けておくのが良いでしょう。

OpenAI データ管理に関するよくある質問

https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq

※参照日:2025年8月11日

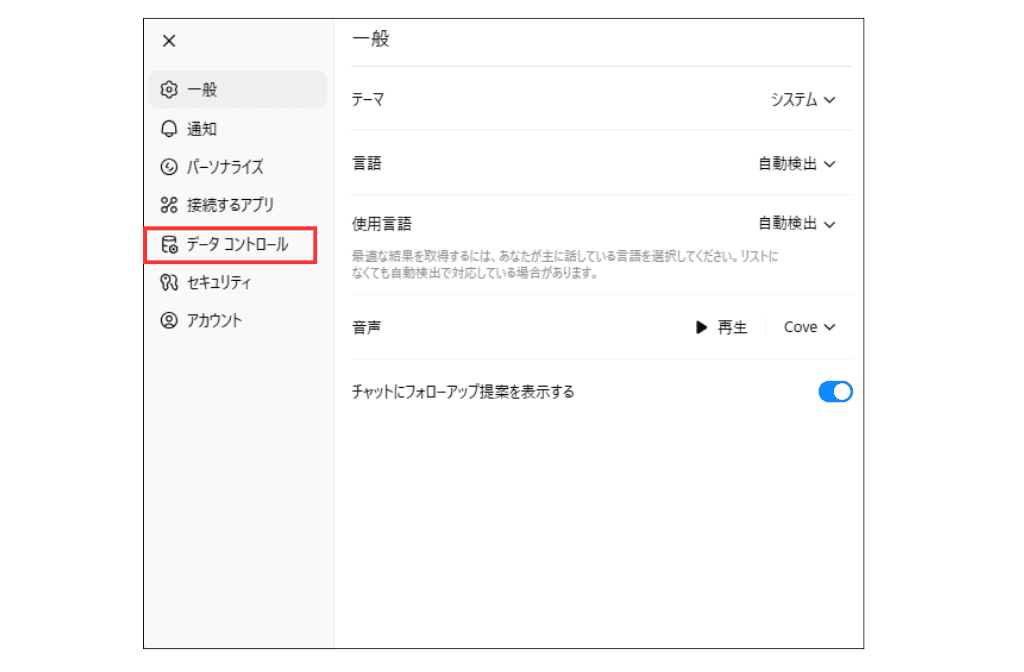

■ステップ1:

ChatGPTの設定画面から「データコントロール」を開く

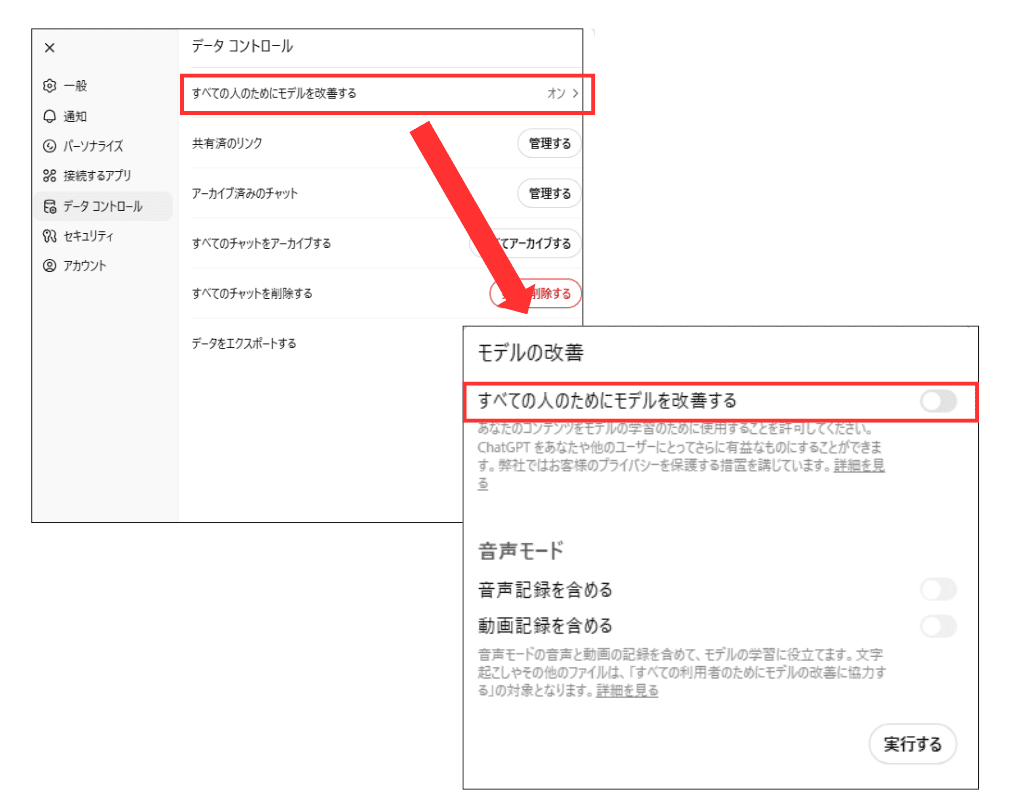

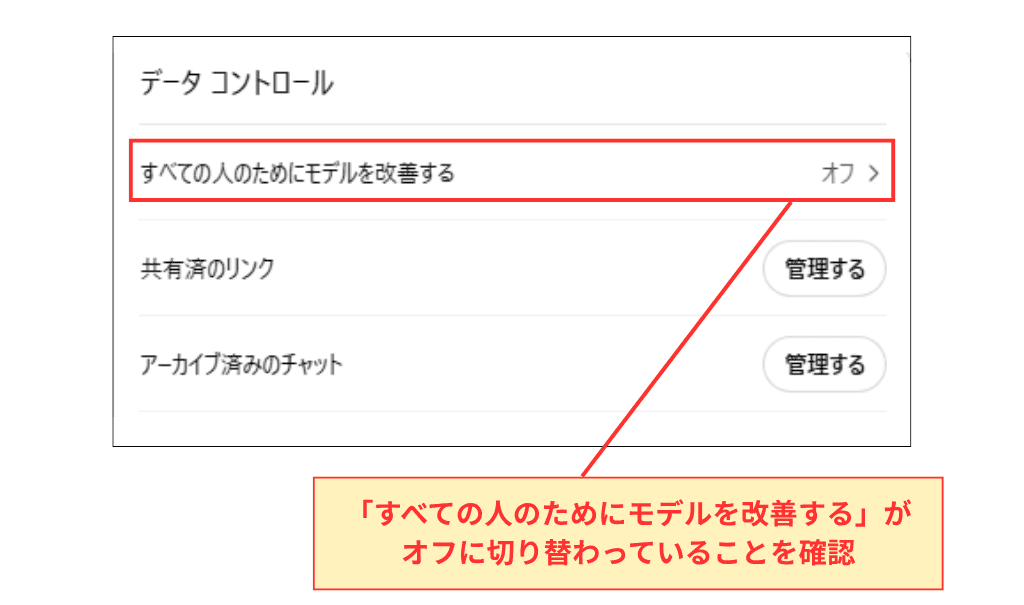

■ステップ2:

「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにする

***

■併せて知りたい!文科省の方針は?

なお、文部科学省(文科省)が提示している 「学校現場における生成AIの利用について」では、急速なAIの進化を背景にその利活用の必要性を考慮し、生成AIの活用に関する基本的な考え方をガイドラインとして提示しています。

ガイドラインの中には、「学校現場での生成 AI の利活用を一律に禁止したり義務付けたりするものではない。」と言及されており、AIの活用可否は各教育現場での判断に委ねられているようです。

文部科学省「学校現場における生成AIの利用について」

【本体】初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン

「はじめに-ガイドラインの位置付け及び構成」より

https://www.mext.go.jp/zyoukatsu/ai/

※参照日:2025年8月11日

このガイドラインでは、AI利活用の基本的な考え方の1つとして「人間中心の原則」が挙げられており、「生成AIによって出力された回答はあくまでも参考の一つである」「最適解とは限らない」ということを認識し、「人が判断し生成AIの出力結果を踏まえた成果物に自ら責任を持つという基本姿勢が重要」としています。

文部科学省「学校現場における生成AIの利用について」

【本体】初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン

「2 基本的な考え方-人間中心の原則」より

https://www.mext.go.jp/zyoukatsu/ai/

※参照日:2025年8月11日

AIの能力はたしかに優れていますが、あくまでも学びの1つの手段であり、AIによって生成された回答がすべてではないことや利用にともなうリスクを理解したうえで、どう共存していくか・利活用していくかが問われています。

教育とAIの共存はとても難しい議題かと思いますが、ChatGPTの学習モードの登場が、能動的に学ぶ姿勢をサポートしてくれるものになればいいな…と願います。

ChatGPT学習モードの使い方

それでは、実際に学習モードを使う方法を見ていきましょう。(とても簡単です)

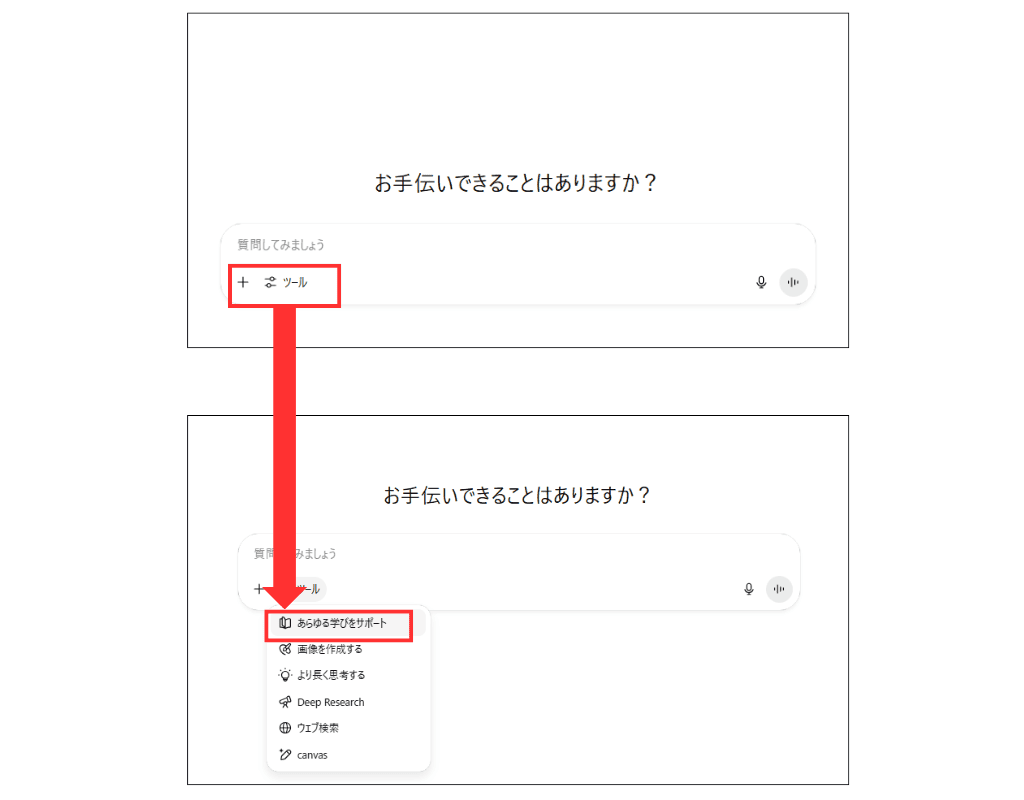

■ステップ1:

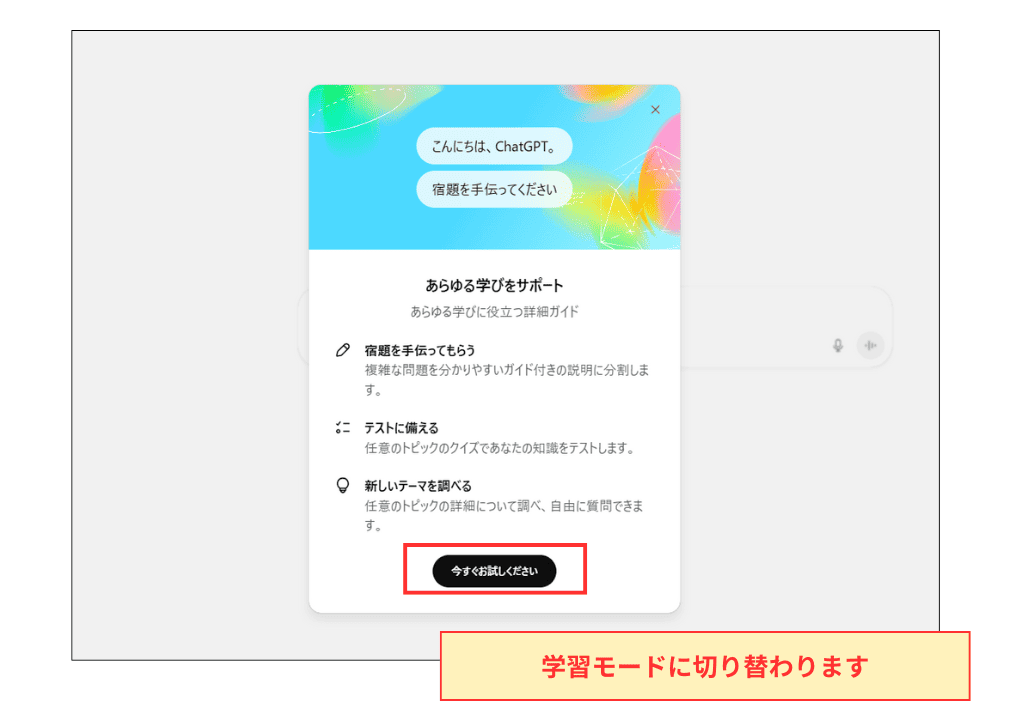

ChatGPTを開き、入力画面内の「ツール」をクリックします。その中に、「あらゆる学びをサポート」という項目があるので、クリックします。

■ステップ2:

初回の場合は、「こんにちは、ChatGPT。宿題を手伝ってください」というウィンドウが立ち上がるので、「今すぐお試しください」をクリックします。すると、学習モードに切り替わります。※2回目以降はこの表示はでませんでした。

あとは、学びたいテーマについてChatGPTに質問を投げかけていく流れとなります。

【検証】通常モードと学習モードでどう答えが変わる?

ここからは、ChatGPTの通常モードと学習モードでどのように回答が変わるのか、実際に使ってみて検証してみようと思います。(わくわく…)

今回の検証では、ChatGPTの無料プランを使用していきますね。

算数「割合」で検証してみる

まずは、私が小学生のころに苦手だった「割合」の問題を聞いてみようと思います。(蘇る苦い記憶…)

■お題:「362は5836の何パーセントですか?」

この問いを、ChatGPTの通常モードと学習モードそれぞれに投げかけてみます。

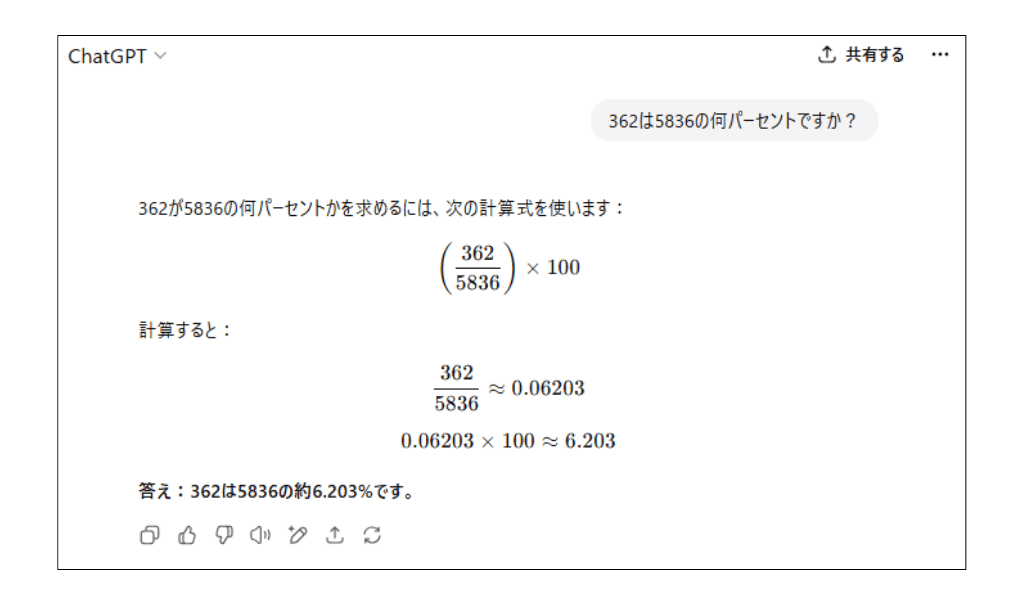

通常モードの場合

一瞬で答えが出ました。さすが早い。

計算式も記述してくれてますし、親切な回答ではありますが、答えが出てしまうため自分で計算することがないまま回答を知ることになってしまいますね。

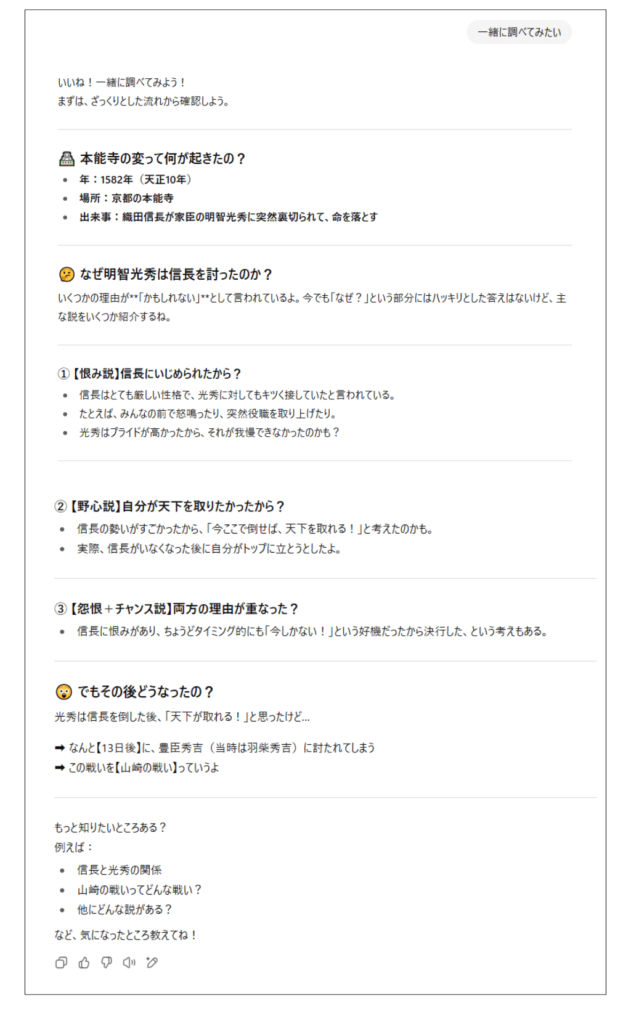

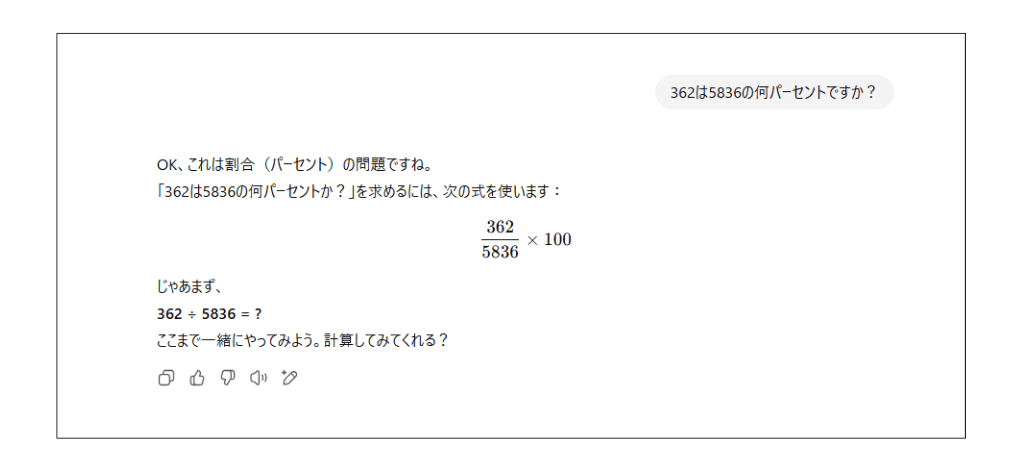

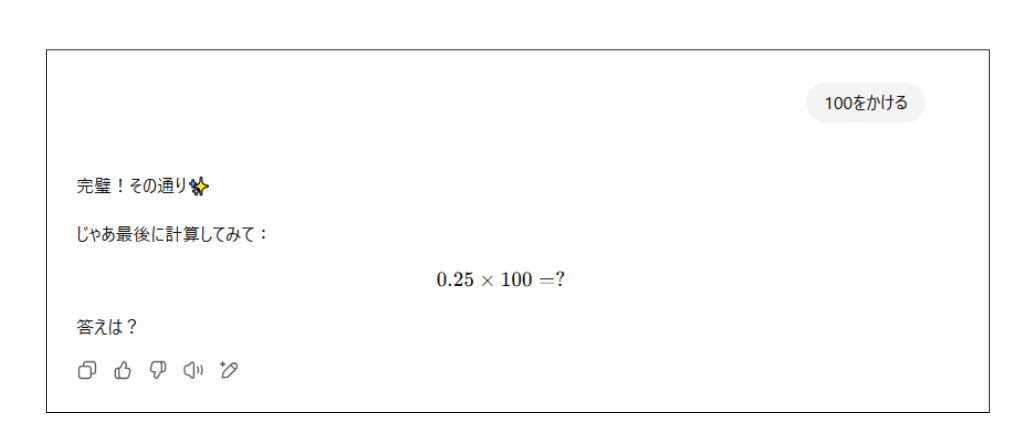

学習モードの場合

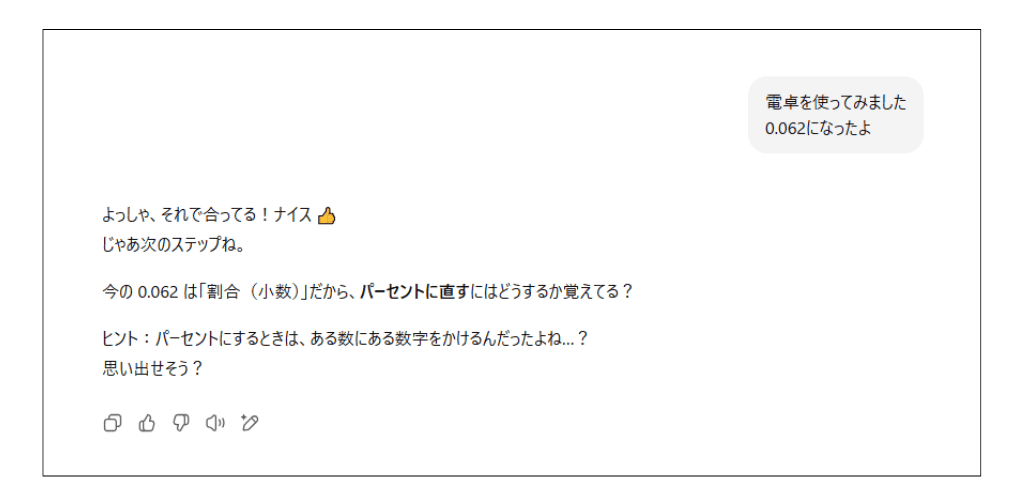

おおぉ…計算式を提示したあと、計算するように促してくれました。さっそく違いますね。

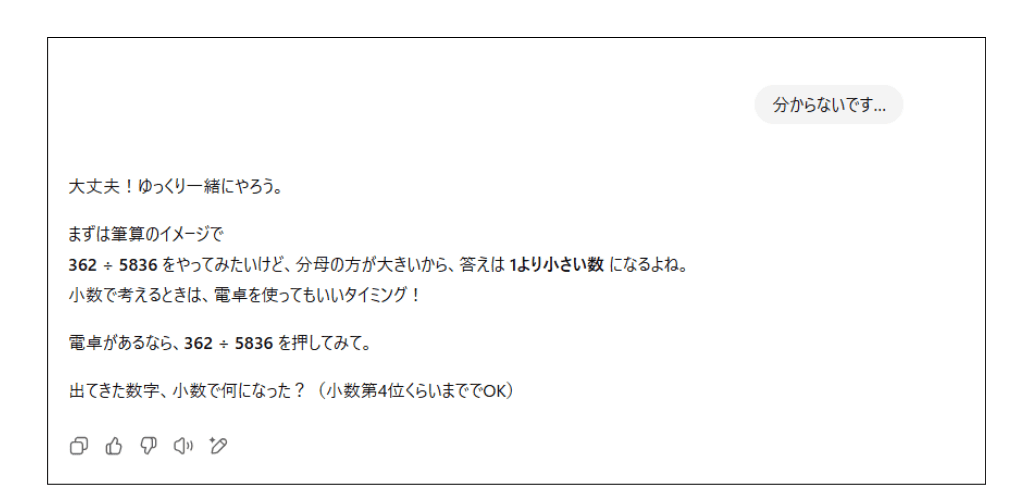

割り算の計算ができない様子を演じてみます。

なるほど…電卓でも良いときましたか…これはどうなのか。意見が分かれそうなポイントですが、今はとにかく「割合の解き方を理解してもらいたい」というChatGPTの意図を感じますね。

ということで、お言葉に甘えて電卓使わせてもらいました。

「合ってる!ナイス!」などの誉め言葉を伝えてくれるので、ちょっとうれしい…。次のステップとしてパーセントに直す方法を私に質問してくれました。

さらに、思い出せない人を演じます。

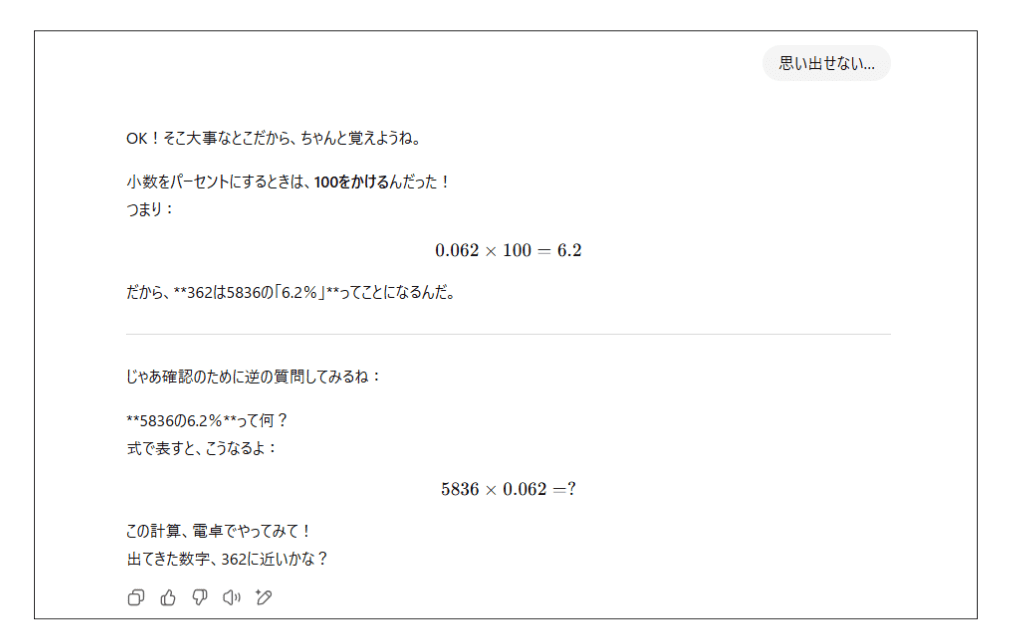

「そこ大事なとこだから、ちゃんと覚えようね。」という形で覚えておかなければいけない点をさりげなくプッシュしたうえで、「小数をパーセントにするときは、100をかける」ということ伝えています。

ただ答えを伝えるだけではなく、ちゃんと覚えておいてねと補足している点は良いところだなと思いました。

「この計算、電卓でやってみて!」

ChatGPTには見事、ひっ算できない認定されているので、引き続き電卓を使います。

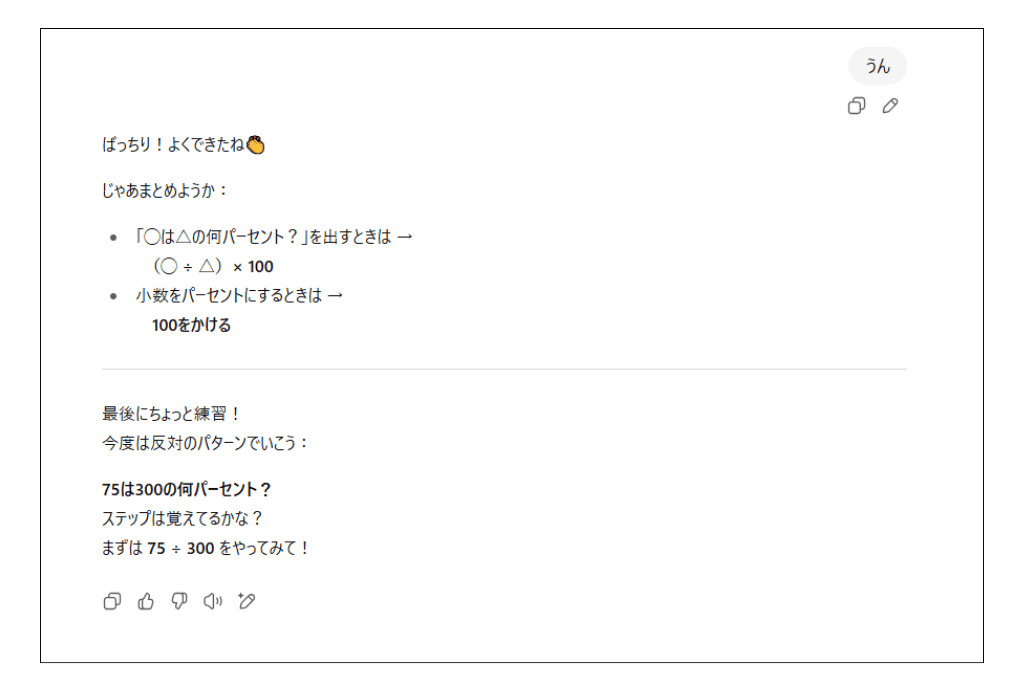

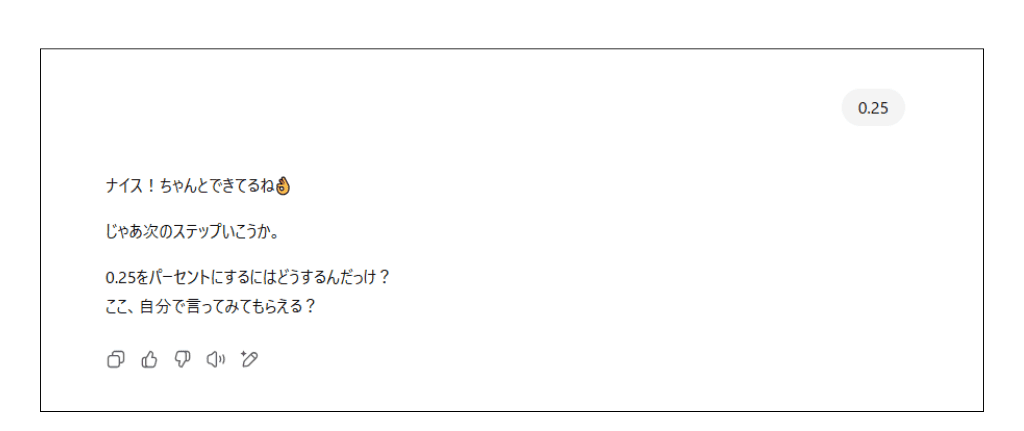

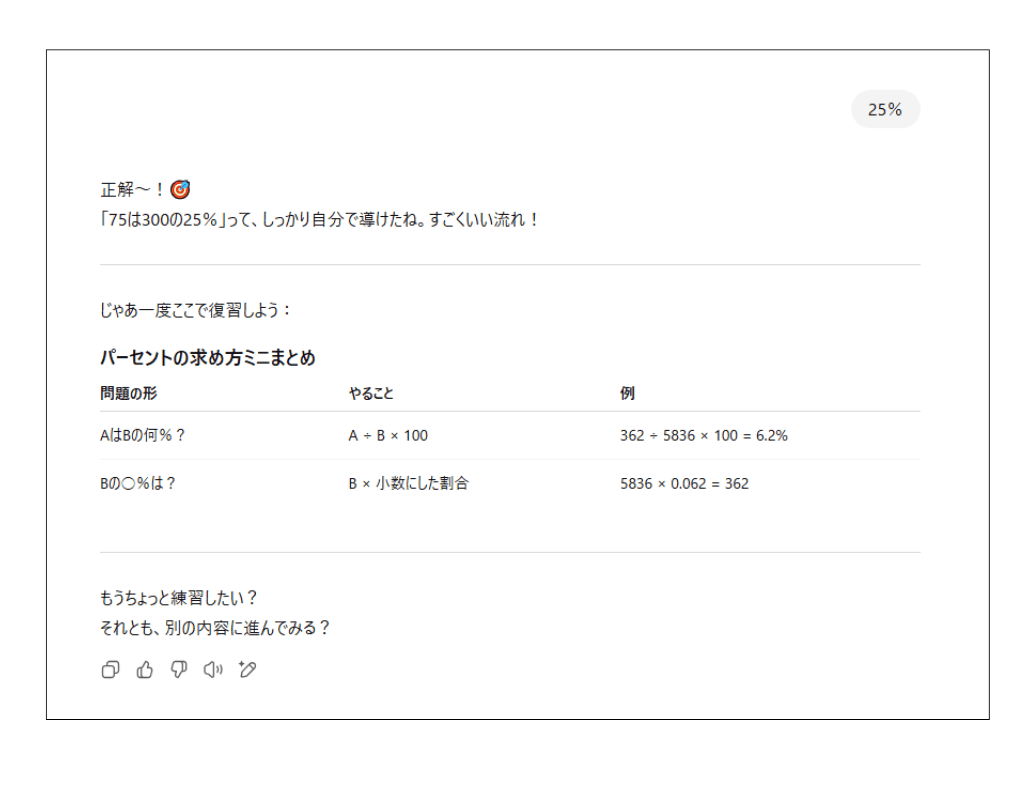

こんな感じで、別の数字に変えたうえで同じ問題を出してくれています。すぐに復習できるのは良いですね。

最後にパーセントの求め方をまとめた表も作ってくれました。もっと練習したいか、別の内容に進むかを聞いてくれているので、不安な場合は引き続き反復して練習できそうです。

学習モードを使ってみた感想

たしかに、すぐに答えを出すわけではなくユーザー側に計算してもらうように促してくれるので、ある程度考えなければいけない流れにはなっていました。

ただ、あくまでも「割合を計算する方法を学習してもらう」ということがChatGPTにとっての目的になっているため、「割合とは何か」を理解させるほどの深い学習にはなりませんでした。

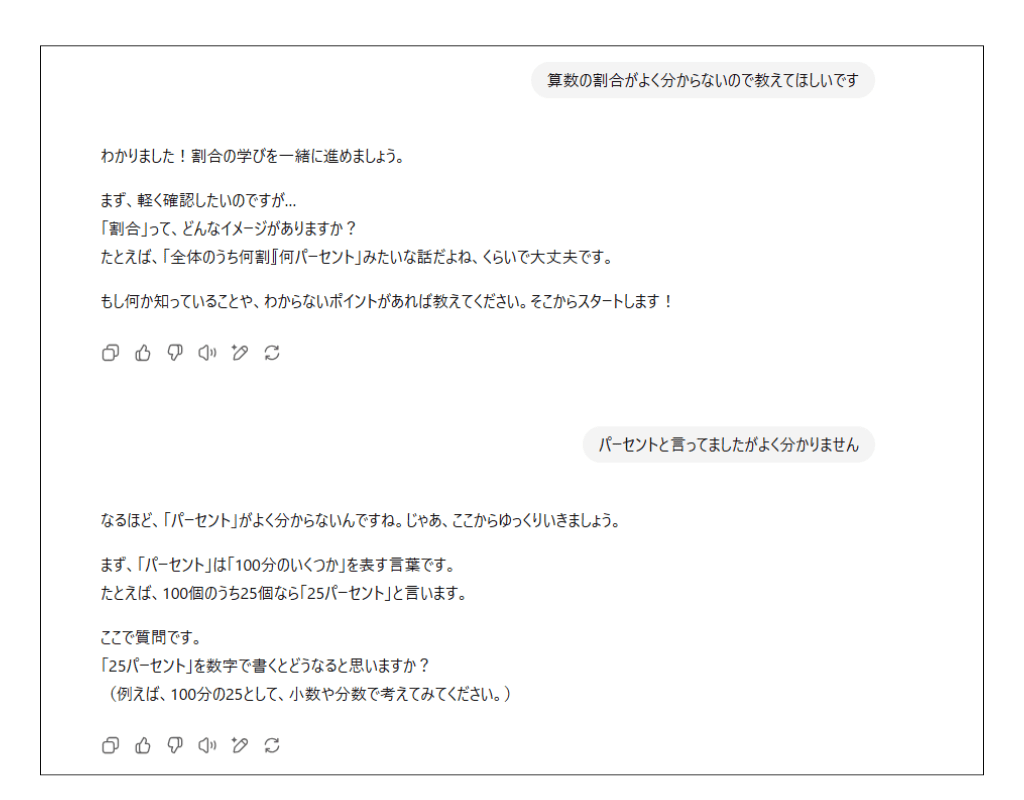

たとえば、「算数の割合がよく分からないので教えてほしいです」という質問に変えると、「算数の割合を理解してもらうこと」がChatGPTにとっての目的になるので、会話はそこからスタートします。

プロンプトの入れ方によって、ChatGPT側で「何を学習してもらわなければいけないのか」の把握の仕方が変わるため、使い方には工夫が必要だなと感じます。そのため、自分が何を学ばなければいけないかが分からない場合は、上手に使いこなすのが難しそうだなと思いました。

歴史「暗記系問題」で検証してみる

では、暗記しなければいけないような歴史の問題だとどうなるんでしょうか。質問したらそのまま回答がでそうなものですが……

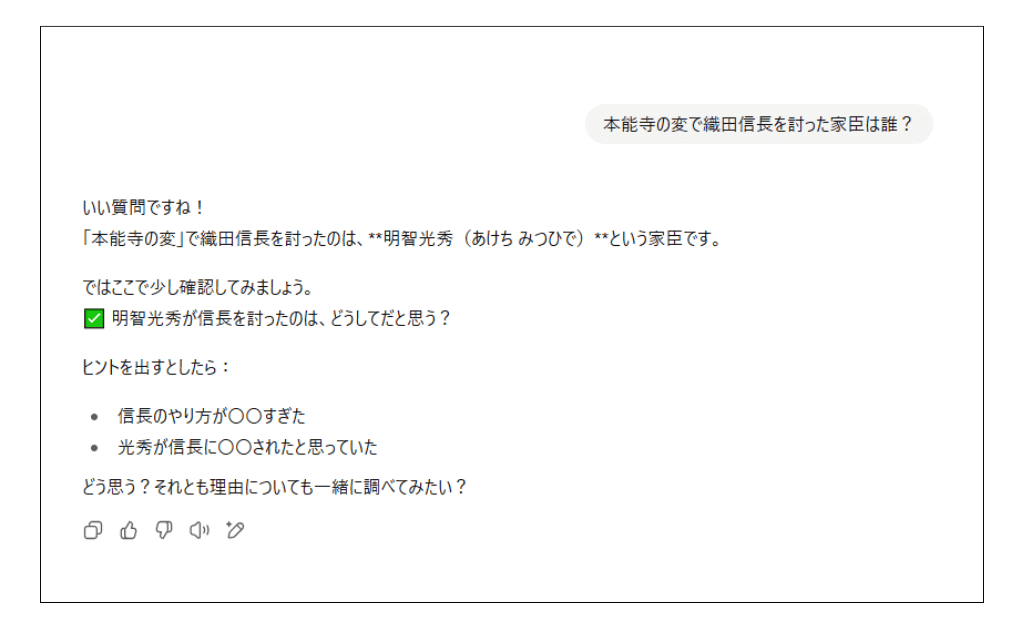

■お題:本能寺の変で織田信長を討った家臣は誰?

それではいってみましょう。

通常モードの場合

答えとともに、背景の簡単な解説をしてくれました。予想通りの回答です。

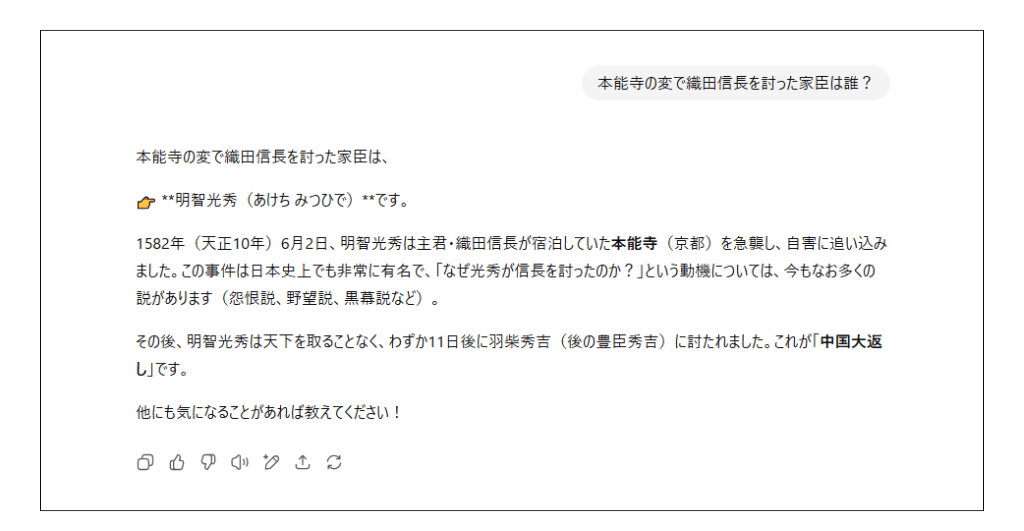

学習モードの場合

なるほど…明智光秀であるということを伝えたうえで、さらに深い理解を促すために「明智光秀が信長を討ったのは、どうしてだと思う?」と聞いてきました。

さらに最後に、「一緒に調べてみたい?」と聞くことで「答えを知ったからもういいや」という離脱を回避しようとしている様子も見受けられます。

ここは素直に、一緒に調べてみたいと答えてみます。

おおぉ…「調べてみたい」という意欲を察知したのか、情報量が増えました。

あくまでも「かもしれないと言われている情報」であると断りを入れたうえで、本能寺の変が起きた理由をまとめてくれました。

学習モードを使ってみた感想

歴史の問題は暗記が必要になるものですが、ただ暗記させるのではなくその事柄が起きた理由や背景から理解してもらおうと働きかける様子が見えました。

ただし、これはあくまでもユーザー側が「もっと学びたい」と感じて質問を返したことで生まれた流れです。そのため、こういった一問一答で答えがでやすい問題については、よりユーザーの勉強へのモチベーションによって学習モードの価値が変わってしまうと感じました。

「より理解を深めたい」という気持ちがあれば、歴史の問題のような「暗記」が必要な問題の場合、自然な流れで単なる“暗記”から“理解”に変えていきやすいかもしれません。

ChatGPT学習モード 使い方のコツは?

それでは最後に、実際に使ってみて「こう使ったらいいかもしれない」と感じた使い方のコツについてまとめていきます。

先ほども触れたとおり、ChatGPTにどんな質問を投げかけるかによって会話の流れが大きく変わります。そのため、ChatGPTの学習モードを使用する前に「自分は何を学ぶべきなのか」を考えてみると良さそうです。

たとえば、先ほどの「割合」の問題は、

- 割合そのものの概念が理解できていないのか

- 割合が何なのかは分かっているが、その計算方法が分からないのか

によってChatGPTに質問すべき内容が変わります。

また、ChatGPTと会話するなかでも、分からないことが出てきたときにそれを掘り下げる質問を自分からしていくことが大切です。

学習モードであっても、AIを使いこなすスキルはやはり必要なのだと思いました。

また繰り返しにはなってしまいますが、ChatGPTが返す答えが間違っているケースもあるので、他の学習教材と掛け合わせて利用することが大切です。

まとめ:欲しい答えをもらうだけがAIの使い方ではなくなった

今回は、ChatGPTの学習モードについて解説してみました。まだで始めたばかりのモードなのでこれからさらに進化していくと思いますが、現段階でも通常モードと比較すると、より主体的に答えを導く仕組みがあると実感しました。

SNS上で「宿題にAIを使うべきか」などの議論が見受けられる昨今、教育現場においてもAIとどう向き合っていくべきかが重要なテーマになっています。また、学ぶという行為は大人になっても続くものですので、日々の学習という観点においてもAIとどう付き合っていくべきかを考えていかなければと感じます。

ChatGPTの学習モードは、「欲しい答えをもらうだけがAIの使い方ではない」ということを示すきっかけとなる機能ではないでしょうか。AIの言っていることが100%正しいわけでないことを忘れず、これからもその進化を見届けたいと思います。

学習モードは無料プランでも利用可能な機能なので、本記事を参考にしつつ、ぜひ使ってみてくださいね。

WWGスペースは、ホームページ制作会社WWG(ダブル・ダブル・ジー)が運営するオウンドメディアです。当社WWGは、ホームページを作るプロとして、IT・Web・AI関連の最新情報に日々アンテナを張って技術を磨いています。

今後も、AIやWebに関するお役立ち情報を分かりやすくお届けしていきますので、ぜひお楽しみに…!

WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】

この人が書いた記事をもっと見る WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア