お役立ち情報

ホームページとサーバーの関係とは?レンタルサーバーの種類も解説!

良かったら”♥”を押してね!

ホームページを制作しようとすると、必ず出てくるキーワードが「サーバー」です。たとえば、大手企業のサイトやシステムでも「サーバーがダウンしてホームページが見られないらしい」ということがたまにありますよね。

サーバーとホームページは切っても切れない関係なのですが、「サーバーとは何か説明して」と言われるとよくわからない・・・という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、・そもそもサーバーとは何か

・ホームページとサーバーはどのような関係にあるのか

・レンタルサーバーの種類や特徴、選び方

について丁寧に解説していきます。サーバー選びは、ホームページの質に直結するため、ぜひチェックしてみてくださいね。

・サーバーとはなに?

・ホームページとの関係

・レンタルサーバーとは?

・レンタルサーバーの種類と特徴

本記事は2024年4月8日に公開した内容を、最新の情報にアップデートし公開しております。

目次

サーバーとは

サーバーとは、ホームページなどの情報を保管する場所のことです。つまり、「データの保管庫」とも言えます。

サーバーと聞くと得体のしれないものに感じるかもしれませんが、その正体はコンピューターの一種なんです。つまり、「データを保管するコンピューター」がサーバーで、用途に合わせて様々な種類が存在しています。

サーバーがどのような働きをしているのかについて、具体的なイメージを持っていただくために、例を挙げてみますね。

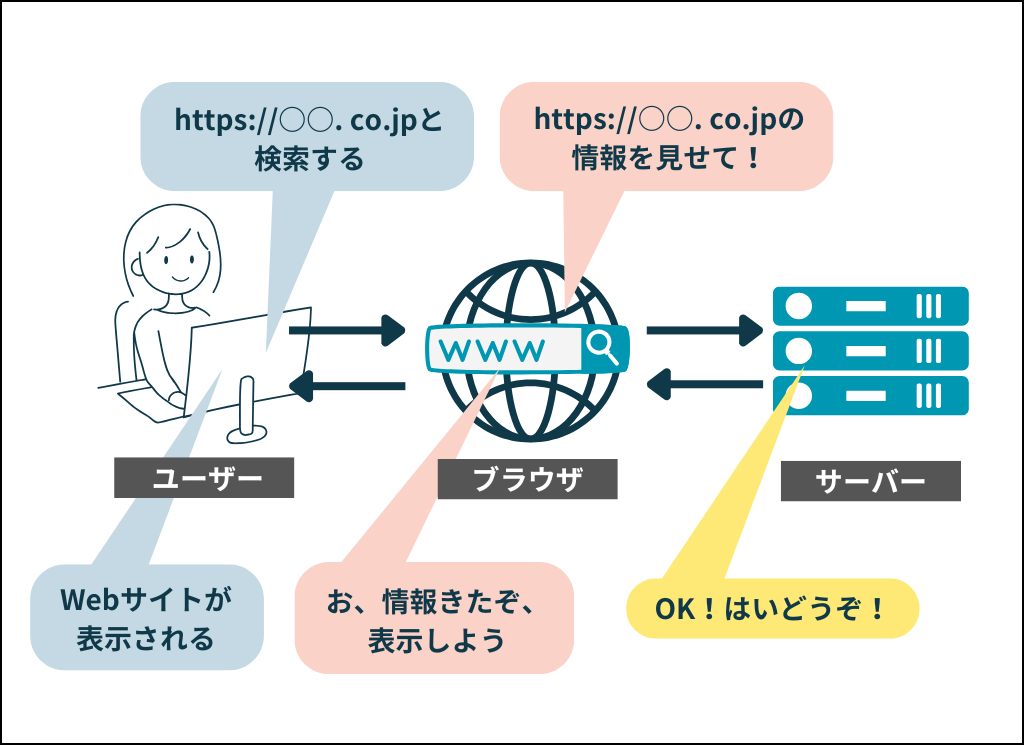

たとえば、ブラウザでホームページにアクセスする場合に、ブラウザの検索窓でホームページのURL「https://○○. co.jp」を検索したとします。

するとブラウザはサーバーに「https://○○. co.jpの情報を見せて!」というリクエストを送信します。

サーバーはそのリクエストを受け取り、サイトを構築している様々なコンテンツデータを送り返します。その結果、ブラウザはその内容に応じてホームページを表示します。つまり、ユーザーはサーバーから送信されたデータを通じて、ホームページを閲覧することができるということですね。

ちなみに、冒頭で少し触れた「サーバーがダウンしてホームページが見られない」ときは、サーバー側が「リクエストの数が多すぎて処理しきれない!」という状態になっていることもよくあります。

もちろんそれ以外の理由が原因の場合もありますが、「テレビで紹介された商品を見たい人がホームページに殺到して、サーバーがダウンした」という場合はこのケースが多いですね。

このように、ホームページの情報を保管しているのがサーバーであるため、インターネット経由でホームページの情報をユーザーに届けるためにはサーバーが必要不可欠ということになります。これが、ホームページとサーバーが切っても切れない関係である理由です。

サーバーとホームページの関係を例える時によく使われるのが、サーバー=「土地」、ホームページ=「家」という例えです。土地がなければ、家は建てられないのでこのように例えられます。

サーバーの用途

サーバーには用途によって以下のように分類されています。

- Webサーバー

- DNSサーバー

- メールサーバー

- ファイルサーバー

- データベースサーバー

- アプリケーションサーバー

- FTPサーバー

ここでは、「なるほど、サーバーってこんな風に役割分担されてるんだ・・・」というイメージを掴んでいただけたらと思うので、それぞれの特徴を簡単に解説しておきますね。

Webサーバー

Webサーバーとはブラウザなどからのリクエストに応じて、Web上のデータを送り返すサーバーのことです。

具体的には、Webサイトやブログを表示させるために必要になります。Webサーバーにはサイトのデザイン・レイアウトを構築しているHTMLやCSSのデータなど、コンテンツに使われているデータが保管されています。

先ほど「1.サーバーとは」でサーバーの働きの例を挙げておりますが、その例で登場するサーバーはこのWebサーバーになります。(ブラウザからのリクエストに応えてWebサイトを表示する役割)

DNSサーバー

DNSとは、Domain Name Systemの略称で、ネットワーク上の住所であるIPアドレスが数字の羅列であるため、人間にとって覚えにくいことから考案されたシステムのことです。

DNSによって、人間でも認識しやすいようIPアドレスとドメインを紐づけることができます。そして、この紐づけや照会の処理を担うサーバーが、DNSサーバーです。ドメインとは何かについては、このあとの「3.ドメインとは」で詳しく解説しています。

メールサーバー

メールサーバーとは、メールを送受信する際に利用するサーバーです。

送信側を担当するサーバーをSMTPサーバー、受信側を担当するサーバーをIMAPやPOPサーバーと呼んでいます。またメールの宛先については、先ほどご紹介したDNSサーバーにドメインに紐づいたIPアドレスを照会してもらうことで、特定することができます。

ファイルサーバー

ファイルサーバーとは、別々の端末に保存されたデータを共有する際に使用するサーバーです。

共有したいデータが保管されたファイルサーバーにアクセスすることで、たとえば、OSの異なるパソコン間でもデータをスムーズに共有し合うことができます。

その他、ユーザー管理やログ管理、バックアップや高速なデータ通信をおこなうこともできます。

データベースサーバー

データベースサーバーは、簡単な言葉を使ってご説明すると、「条件にマッチした情報を持ってくるために使うサーバー」です。たとえば、Webサイトで物件を探す場合に、エリアや家賃、住環境の条件、といった様々な要素を掛け合わせて情報を表示させることってありますよね。

ユーザー側が指定した条件に合わせた情報を表示させるための「構造化されたデータ」を保管するのが、データベースサーバーです。ここでの構造化とは、 データを定義づけて、それぞれの関係性をわかりやすく可視化することです。

先ほどご紹介したWebサーバーは、ブラウザから指示を受けてサイトのコンテンツを表示させる役割を担っていましたが、このデータベースサーバー は、Webサーバーから指示を受けて、指定のデータを返します。

アプリケーションサーバー

アプリケーションサーバーは、動的な機能を担当するサーバーです。たとえば最近のWebサイトでは、リアルタイムでオペレーターとチャットができる機能があったり、ログインをすることでマイページから商品購入履歴を確認できたり、利便性が向上していますよね。

単にWebサイト上のコンテンツを見せるだけではなく、動きのある機能提供をおこなう際に、アプリケーションサーバーが利用されています。

専門用語を出すと、JavaやPHP、Rubyといったプログラミング言語を使って処理されるサーバーです。

FTPサーバー

FTPサーバーとは、ファイルの送受信(アップロード・ダウンロード)を担うサーバーです。ちなみにFTPとはFile Transfer Protocolの略称で、日本語ではファイル転送プロトコルという意味になります。

FTPサーバーには、画像、動画といったデータが保管されます。たとえば、Webサイトに表示したい画像や動画のデータをこのFTPサーバーにアップロードすると、WebサーバーがFTPサーバーからその画像や動画データを取得したうえで、ブラウザに返すという流れで連携しています。

その他、ユーザーがPCやソフトウェアからデータをアップロードすることも可能です。たとえば、飲食店のホームページでPDFデータのメニュー表を確認できたり、ダウンロードできたりすることがあると思いますが、その際にこのFTPサーバーが利用されている場合があります。

***

このように、サーバーにはそれぞれに役割があり、場合によっては互いに連携しあって処理を実行しています。

ドメインとは

サーバーを理解するうえで併せて覚えておきたいのがドメインです。ホームページを制作する際に、サーバーと同じくらい聞くキーワードではないかと思います。サーバーを理解するうえでは、ドメインとの関係性も併せておさえておくことで、全体像を把握しやすくなります。

※「ドメインのことならもうわかってるよ」という方は、読み飛ばしていただいて大丈夫です。

→次の「4.レンタルサーバーとは」へジャンプ!

ドメインとは、 簡単にお伝えすると「インターネット上の住所」です。無数に存在するサイトから、特定のサイトを探し出すために必要な情報であり、サーバーはこの情報を頼りに、指定されたサイトの情報を探します。

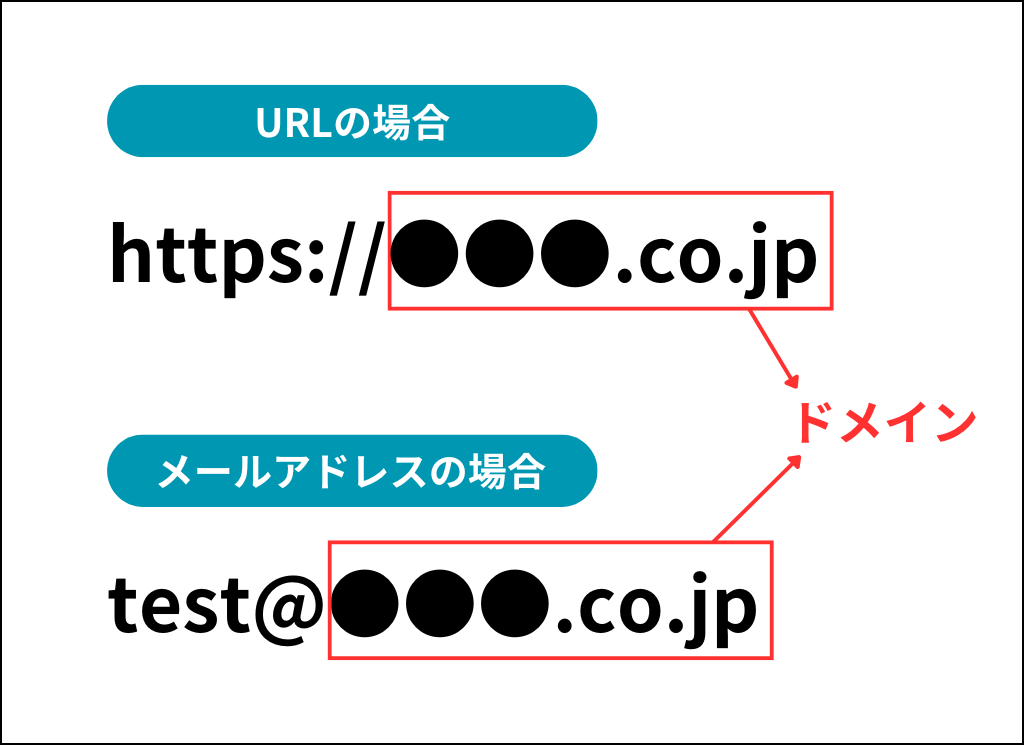

ドメインとは、「https://」の後に続く部分を指しています。このドメイン名は、メールアドレスにも使用することができます。 メールアドレスの場合は@以降に続く部分がドメイン名です。

サイトがどこにあるのかを判別するための情報は「IPアドレス」と呼ばれていますが、このIPアドレスは数字の羅列で構成されていて人間にとっては覚えにくいため、文字列で構成されたドメインに変換して管理しているわけなんです。

ドメインは多くの場合、以下の2パターンのいずれかを選択して利用します。

- 独自ドメインを利用する

- サービス提供側のドメインが含まれているものを利用する

独自ドメインとは、 自由に好きな文字列を使用して取得するドメインのことです。

一方で、サービス提供側のドメインが含まれたものを使用する場合は、ドメインの中にサービス名が含まれます。

ホームページ制作の際に広く利用されているCMS※「WordPress(ワードプレス)」を例に挙げてみますね。

※CMSとは:CMSは、Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)の略称で、専門知識がなくても簡単にWebページの更新ができるシステムのことです。

WordPressの無料プランを利用する場合は、独自ドメインを利用することができません。「https://●●●.wordpress.com」という形で、ドメインの中にWordPressという文字列が入ります。一方、有料プランを利用すると、WordPressという文字列が入っていない独自ドメインを利用することができます。

そしてこの独自ドメインにはメリットがあります。具体的なメリットは以下になります。

- 信頼性・セキュリティの向上につながる

- SEO対策を強化しやすい

- 永続的に利用可能

- ブランドイメ―ジが向上する

独自ドメインは世界で 1つのドメインになるため他の人が利用できません。また、自由に文字列を変更して取得できるため、社名やブランド名といったユーザーに認識されやすい単語を選んで利用することが可能です。

そのため、ドメイン名に社名やブランド名などを入れて公表しておくことで、ユーザーはドメインを確認した場合に「あ、このサイトは株式会社●●のサイトだ」と安心して利用できます。

また、独自ドメインは検索エンジンからも「信頼性が高い」と評価されやすく、SEO対策を強化したい場合に有効です。

その他、取得した独自ドメインを、ホームページのURLだけでなく、メールアドレスにも使用することで統一感が生まれ、ブランドイメージを高めることにつながります。

ドメインについて詳しく解説した記事もあるので、気になる方はぜひご確認ください。

関連記事

ドメインってなに?古いドメインは悪用される可能性があるの?

レンタルサーバーとは

サーバーが、ホームページを制作するうえで必要不可欠であることがわかってくると、「サーバーってどうやって準備すればいいの?」という疑問が浮かんできますよね。

結論からお伝えすると、ホームページ制作が初心者の方や、スモールビジネスからスタートする場合などはレンタルサーバーの利用がおすすめです。ということでここからは、レンタルサーバーについて少し解説させてください。

レンタルサーバーとは名前の通り、借りることができるサーバーです。

サーバーを貸し出すサービスを提供する事業者側で、レンタル用のサーバーを所持しており、利用者側がそのサーバーを借りるという仕組みになります。そのため、レンタルサーバーを利用する場合は、自社にサーバーを設置する必要がありません。

レンタルサーバーでは、先ほど「2.サーバーの用途」で解説したような

・Webサーバー

・DNSサーバー

・メールサーバー

・データベースサーバー

・FTPサーバー

といった、基本的なサーバーの機能が標準で含まれているケースが多いです。もちろん、契約するプランによって変動があります。

※その一方でファイルサーバーや、アプリケーションサーバーといった、いわゆる「+αの機能」を補完するサーバーは標準では含まれていないケースが多いです。

レンタルサーバー以外にも、自社にサーバー機器を設置する「自社サーバー」を利用する方法もありますが、これには多大なコストがかかるだけでなく、設定や利用環境構築までに非常に多くの時間がかかってしまいます。

自社サーバーは、自社に合わせたオリジナルのカスタマイズができるため、自由度が高いというメリットがあります。しかしその一方で、サーバーの管理・構築には知識や技術が必要になるため、そうしたIT人材の確保も必要になってきます。

その点、レンタルサーバーを利用すれば、自社にサーバーを設置する必要がないため、初期コストを押さえてスピーディに利用を開始できます。この点がレンタルサーバーのメリットの1つです。

そのため、ホームページ制作初心者の方や個人で利用する方、スモールビジネスからスタートする場合などは、まずはレンタルサーバーを利用するのが良いでしょう。

レンタルサーバーの種類

レンタルサーバーと一口に言っても、いくつか種類があります。

- 共有サーバー

- 専用サーバー

- VPS(仮想専用サーバー)

- クラウドサーバー

それぞれの特徴を理解し、状況に合わせて選択することが大切なので順番に見ていきましょう。

共有サーバー

・コストが安い

・サーバー会社がメンテナンスをしてくれる

・専門知識が必要ない

・他の利用者の影響を受けることがある

共有サーバーは、複数人で一つのサーバーを借りる形態です。自分専用のサーバーを持つわけではないので、比較的コストが安くなるところが特徴です。

サーバーのメンテナンスも運営会社がしてくれるので、借りる人は専門的な知識が不要です。

ただし、他の利用者とサーバーを共有するため、他の利用者がアクセス数の多いサイトを運用している場合、自分のホームページにつながりにくくなるなど、影響を受けることが懸念されます。

とはいっても、大手のサーバー会社ですと1台のサーバーに収容するユーザー数に余裕があるのでそこまで気にする必要もないかもしれません。

家で例えると、「マンション」や「アパート」のようなイメージです。

これから自分でホームページを作る方は、まず共有サーバーから始めると良いと思います。

なお、一般的にレンタルサーバーというと、この共有サーバーを指しているケースも多いです。

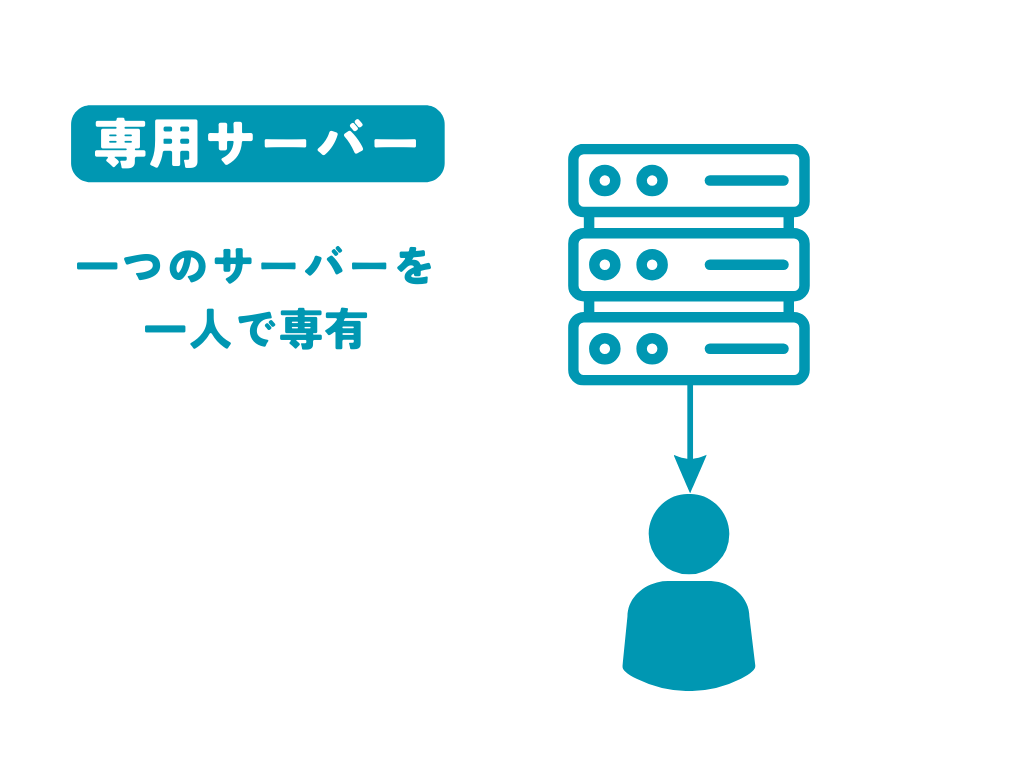

専用サーバー

・大規模なホームページに向いている

・他の利用者の影響を受けない

・専門知識が必要である

・コストが高い

専用サーバーは、その名の通り、専用のレンタルサーバーです。共有サーバーに比べると、自分用にカスタマイズがしやすくなります。そのため、大規模なホームページで使われることが多いです。また、専用なので、共有サーバーのように他者の影響を受けることもありません。

しかし、その分コストが高くなり、メンテナンスや運用なども自分でしなければならないところがデメリットです。

家に例えると「一戸建て」のイメージですね。

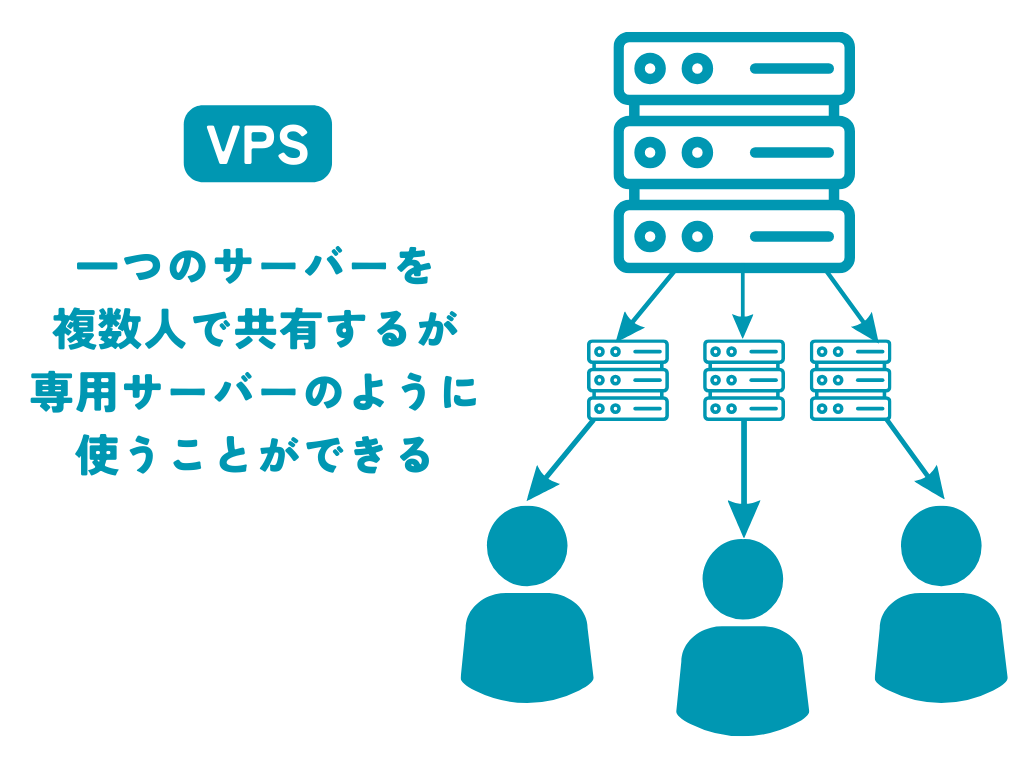

VPS(仮想専用サーバー)

・専用サーバーのような使い方ができる

・専用サーバーと比較するとコストが安い

・自由度には限りがある

・専門知識が必要である

VPSとは、Virtual Private Server(ビジュアルプライベートサーバー)の略です。

共有サーバーと専用サーバー、両方の特徴を持っています。1台のサーバーを複数でシェアして使用しますが、サーバーの中にユーザー専用の領域があります。

イメージとしては、「分譲マンション」です。

分譲マンションは、自分の部屋を自由にカスタマイズすることができますが、廊下などの共用部分は自由にできないので、そのイメージに近いですね。

自分専用の領域があるので、専用サーバーのような使い方を実現できます。

共有サーバーよりも自由度は高くなりますが、専用サーバーほどの自由度はありません。その一方で、専用サーバーより料金が安くなるという点はメリットですね。

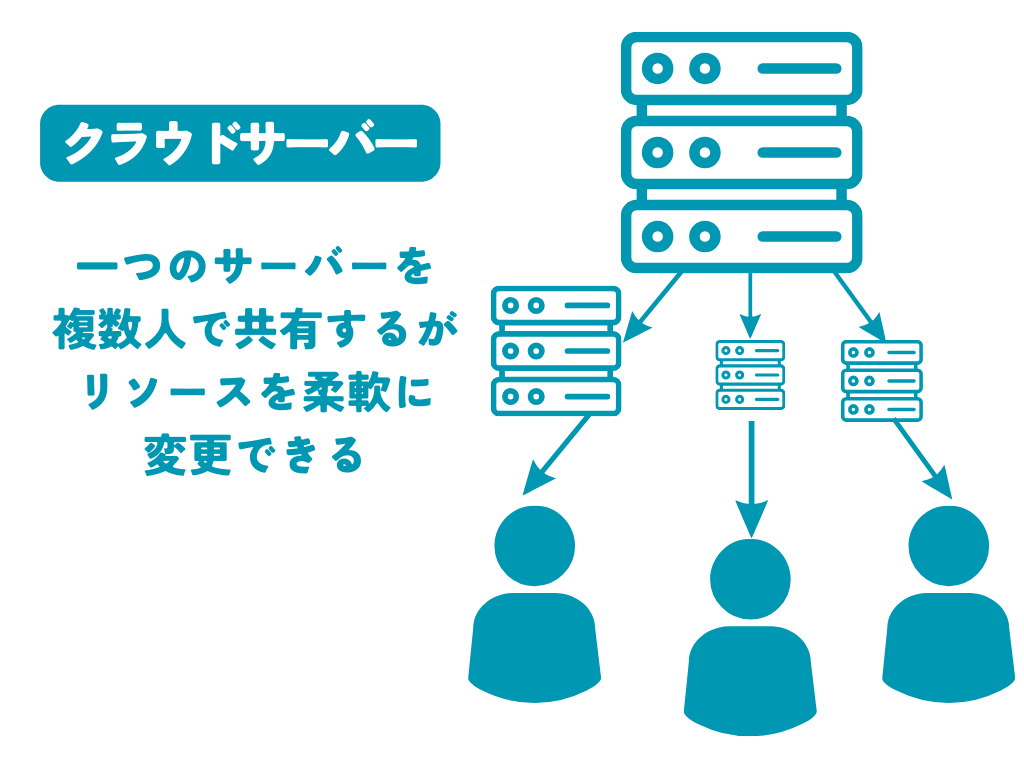

クラウドサーバー

・必要な分だけリソースを増やすことができる

・自由度が高い

・設定や運用を自分でやらなければならない

・専門知識が必要である

そして、最後に紹介するのが、クラウドサーバーです。クラウドサーバーは、インターネット経由でアクセス可能な仮想化されたサーバーのことです。物理的に存在するサーバーのリソースを分割して、複数の仮想サーバーとして提供する技術を活用しています。

家で例えるならば、広い土地を区画ごとに売る「分譲住宅」でしょうか。

たとえば、アクセス数が多くなったらリソースを増やすなど、アクセス情報などに応じてリソースを増やすことができることがメリットです。ただし、設定や運用を自分でやらなくてはならない点は、専用サーバーと同じですね。

先ほどご紹介したVPSとの大きな違いは、サーバー利用者側で利用するサイズ・OSの種類といった仕様を選択できる点にあります。

VPSはあらかじめ決まったサイズの仮想専用サーバーを提供し、クラウドサーバーの場合は、仕様を自由に選べる仮想専用サーバーを提供するという違いがあります。

■SSLとは?

レンタルサーバーを借りる際に、注目したいことの1つに、「SSL(エス・エス・エル)」というものがあります。SSLとは、インターネット上のデータを暗号化して送受信することでセキュリティを強化する技術です。

たとえば、クレジットカードの情報や、氏名・住所・生年月日といった個人情報をWebサイト上で入力する際に、暗号化されていることで悪用されることを防ぐ役割を担っています。

最近は、WebサイトにEC機能やマイページ機能といった様々な機能を設けるケースも増えており、その分サイト上で個人情報等の重要なデータのやり取りをおこなう機会も増加しています。SSL化はWebサイトそのものの信用にも関わってくるため、非常に重要です。

そのため、レンタルサーバー選定時には

・無料でSSL化してもらえるのかどうか

・SSL化してもらえる場合には常時なのか、特定のページのみなのか

といった点も確認すると良いでしょう。

※下記の記事で、SSLについて詳しく解説しているので、ぜひ併せてチェックしてみてくださいね。

関連記事

SSL化は必要なのか!?メリット・デメリットを徹底解説!

まとめ

- サーバーとは、ホームページなどの情報を保管する場所のこと

- 初心者がサーバーを借りるときは、共用サーバーがお得かつ使いやすくておすすめ

- 専用サーバー、VPS、クラウドサーバーはある程度専門知識がある人向け

ちなみに、ノーコードツールを使えば、直接自分でサーバーを契約しなくてもホームページを作ることができます。超初心者だけれど、ホームページを作ってみたいという方は、そういったサービスを使ってみてもいいですね。

また、無料のレンタルサーバーもありますが、セキュリティ面や機能面などで、初心者にはあまり向いていないので注意が必要です。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

▼その他のWeb制作「技術」に関するお役立ち情報(記事一覧)は下記の記事からご確認いただけます。

関連記事

【Web制作ガイド-技術編】サイト構築時に役立つ記事まとめ

WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】

この人が書いた記事をもっと見る

おすすめ記事のご紹介

-

本当にノーコードでWebサイトは作れる?メリット・デメリットは?

-

【超初心者向け】WordPressの投稿をコピペだけで簡単おしゃれにカスタマイズ!【CSS/HTML】

-

WordPressの編集権限とは?ブログを共同更新するなら誰に何を割り当てる?

-

【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ

-

【Web制作ガイド-デザイン編】心地よいサイトを作るヒント集

-

【Web制作ガイド-技術編】サイト構築時に役立つ記事まとめ

-

【Web制作ガイド-運用編】成果を最大化するためのヒント集

-

【Web制作ガイド-採用編】採用サイト制作のお役立ち情報集

-

【Web制作のすすめ】ホームページ制作のためのお役立ち情報集

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア