お役立ち情報

自分で作るべき?ホームページ作成費用・相場早見表|2025年版

良かったら”♥”を押してね!

.png)

「そろそろ、ちゃんとした企業ホームページを作ろうか…」と考え始めたのはいいものの、どうやって作るのか、費用の相場はどのくらいなのか・・・など、わからないことも多いのではないでしょうか?

今回は、ホームページ制作歴15年のWWG(ダブル・ダブル・ジー)がぶっちゃける・・・「ホームページ作成の費用・相場早見表」ということで、

- ホームページ制作の費用相場はどのくらいなのか

- 自作すべきなのか、外注すべきなのか

- ホームページ制作時に考えるべきこと

について解説していきます。

今回お伝えするのは、当社WWGの経験に基づく内容も含まれます。そのため、前半の「1.ホームページ制作の依頼先と相場」では企業向けホームページ制作、とくにBtoB企業様のコーポレートサイトや採用コンテンツに注力したい場合に焦点を当てた制作費の相場や依頼先ごとのメリット・デメリットなどを解説していきます。

※費用の相場は弊社の拠点がある名古屋市の金額をベースにまとめておりますので、一つの参考にしてもらえたら幸いです。

※本記事は2024年8月26日に公開した内容を、最新の情報にアップデートし公開しております。

目次

ホームページ制作の依頼先と相場

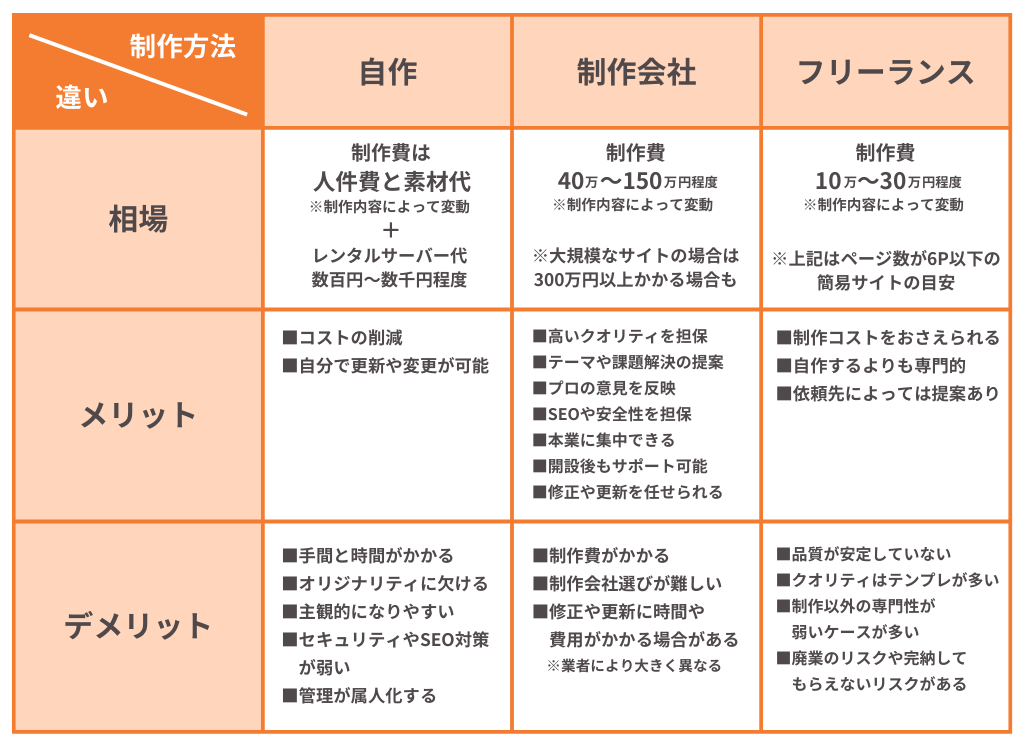

まずは、ホームページ制作の依頼先とそれぞれの相場について見ていきましょう。ホームページを制作する代表的な方法は以下の3つになります。

- 自作する

- 制作会社に依頼する

- 個人・フリーランスに依頼する

簡単に、それぞれの相場やメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。(金額は目安となります。)

クリックで原寸画像を別タブで開きます

「自分で作れるならそのほうがいいけど・・大丈夫かな?」「制作会社とフリーランスどっちのほうがいいの?」と思う方も多いと思いますので、それぞれの制作方法で

- 特徴

- 制作費の相場

- メリット

- デメリット

- どんな場合におすすめなのか

の5つの項目を整理していきます。

自作する場合 の相場とメリット・デメリット

特徴

昨今、ホームページ制作ソフトや、専門知識がなくても簡単にWebページの更新や管理ができるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)など便利なツールが数多く出ており、コスト削減の観点から「ホームページを自作したい」と考える企業も増えています。

ホームページを自作する場合、初期コストをおさえて公開できます。一方で、すべて自分たちでおこなう分、きちんとしたホームページの制作や運用をおこなうためには多大な時間と労力を費やす必要があります。

制作費の相場

制作時にかかる費用は、人件費と素材代、そしてレンタルサーバー代など月々にかかるランニングコストは数百円~数千円程度となります。素材代については、制作したホームページの内容や、使用したツール・素材によって変動します。

相場の金額を見てみると、人件費と素材代、そして月々のレンタルサーバー代・・・とシンプルな内訳です。そのため、自作の場合は外注しない分、コストをおさえられます。

「サーバーがよくわからない・・・」という場合は、下記の記事でサーバーやレンタルサーバーについて詳しく解説しているので、ぜひ併せてチェックしてみてください。

関連記事

ホームページとサーバーの関係とは?レンタルサーバーの種類も解説!

メリット

制作コストの削減

外注費用がかからないため、制作費用を最低限にとどめることができます。

自分でホームページの更新や変更ができる

ホームページを外注している場合、更新や変更時にも見積のやり取りや発注作業、作業内容の確認などの対応が必要になり、即座の対応が難しくなります。一方、自分で制作している場合はそういった対応は不要であるため、即座に対応することができます。

デメリット

手間と時間がかかる

すべて自分たちでやろうとすると、もちろん時間や人員が必要になります。メインの業務をこなしながら同時並行で進めると、他の業務に影響が出てしまう可能性も否定できず、人員に余裕がない場合は、最後までホームページが完成しない・・・ということにもなりかねません。

デザイン性や機能面に限界がある

自作する場合、手の込んだページを作ろうとすると専門知識が必要となり、制作にも多くの時間がかかります。専門知識がない場合は、CMSやホームページ制作ソフトのテンプレートを使用する方法もありますが、その場合は自分ならではの表現が難しくなります。

客観的な意見を反映しにくい

魅力や強みをどのようにホームページに反映していくのがよいか、自分以外の客観的な意見を取り入れることが難しくなります。

困ったときに頼る相手がいない

「こんな風にしたいけど、どうしたらいいかどうしてもわからない」という場合でも、自分でなんとかしなければならず、進行に遅れがでてしまう場合があります。

セキュリティ対策やSEO対策も自分で対応が必要

ホームページが完成した後も、安全かつ効果的なサイトとして運営していくためには、セキュリティ・SEO対策が欠かせませんが、これらも自分で対応していく必要があります。

また、近年サイバー攻撃の被害も増加しており、それに伴いセキュリティ関連の情報も常にアップデートされていくため、おこなった対策が正しいのかどうかの判断が難しいという側面もあります。

管理が属人化してしまう

自作する場合、ホームページの制作・管理方法を作業担当者しか把握していない場合が多く、ホームページ管理が個人に依存しやすくなります。そのため、なんらかの事情で作業担当者の対応が難しくなった場合に、これまで通りの運用や管理が継続できないリスクがあります。

こんな場合におすすめ

- 会社案内をしたい(名刺代わり、または簡易なページ)

ホームページ開設後の更新や運用は考えておらず、コストをおさえて、簡易な会社案内を目的としたホームページを作りたい場合におすすめです。

制作会社に依頼する場合の相場とメリット・デメリット

特徴

「ホームページを作りたい・・」と思ったときに、まず頭をよぎるのは制作会社かもしれません。

制作会社は、Webサイト制作のプロですから、要望に合わせたデザインの提案や、トレンドを押さえたサイト構築を任せることができます。

制作会社に依頼する場合は、まとまったコストがかかりますが、その分のクオリティを担保できる点や、長い目でみたホームページ運用を考えた場合、きちんとプロの力を借りてホームページの構造を考えていくことで、効果を実感できる場面も増えるでしょう。

制作費の相場

制作したホームページの内容や、制作会社のサービス内容によって金額が変動するため、あくまでも目安の金額になりますが、40万円~150万円ほどになります。もちろん、大規模なホームページや多機能かつオリジナリティのあるホームページを作る場合は、数百万円以上かかるケースもあります(上場企業等、大手の企業さんに多いです。)

金額に幅がありますが、これらは、ページ数やサイト構造によって変動します。

たとえば、ページ数が10ページ以下の簡易なサイトの場合は40万円~くらい、採用、会社紹介、集客までおこなう場合は60万~150万円、さらにECサイト運営などを目的とした大規模なホームページを作る場合は、150万円~300万円程度、といった形で制作内容によって変動するものになります。

メリット

- 高いクオリティを担保できる

- プロの視点を交えた客観的な意見を反映できる

- テーマや課題解決の提案をしてもらえる

- SEOや安全性を意識したホームページを構築できる

上記はプロに依頼するからこそのメリットです。豊富な制作実績や、業界知識がある分、自分だけで対応できない機能や、デザインを提案してくれます。

本業に集中できる

打ち合わせの時間などは必要だとしても、制作業務は制作会社に任せられるので、安心して本業に向き合うことができます。完成目標時期から逆算して制作進行してくれるので、「忙しくてホームページが完成しない・・・」ということもありません。

ホームページ完成後も修正や更新を任せられる

ホームページを開設したあとも、定期的にページを更新したり、集客のための広告運用をしたり、と運用や修正が必要な場合、制作会社に依頼していると開設後の運用についてもサポートしてもらえるため、管理が属人化することなく安定した運用が可能です。

デメリット

制作費がかかる

制作会社に依頼すると、プロのサービスを受けられる分、制作に関わる人員が増えたり、工数が増えたりするため、その分コストがかかります。

制作会社選びが難しい

制作会社によって、強みや専門としている分野に違いがあるため、目的の実現に協力してくれる制作会社を選ぶことがとても重要になります。ホームページのクオリティを重要視したいのか、高性能なシステムを搭載したいのか、開設後の運用やサポート面に注目するのか・・・など、要望や目的は様々なので、それらを明確にしたうえで制作会社を選定する必要があります。

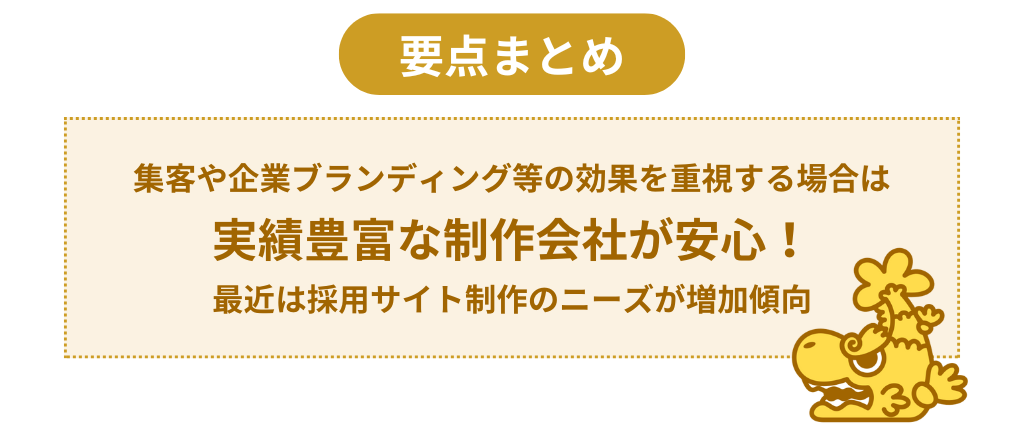

こんな場合におすすめ

- 会社案内や企業ブランディングのために開設したい

- 人材を獲得したい(採用・求人) *実は最近はこちら(採用系)の相談が多いです

- 新規顧客の獲得ための集客をしていきたい(認知・売上拡大)

- ネットショップなどの通販も利用したい(集客・売上拡大)

いずれも、長期的なメンテナンスや運用が必要な場合や、効果や結果を重要視するような目的になります。

制作会社によっては、修正や更新に追加費用がかかる場合もあるため、ホームページ制作後の運用をお考えの場合は事前に確認しておくことも大切です。

コストがかかる・・・といっても、「やりたいこと」と「予算」を掛け合わせた提案をしてくれるので、クオリティが高く効果的に運用できるサイトを作りたい場合は、まずは制作会社に相談してみるのが、実は1番おすすめだったりします。相談が無料である場合が多いですよ。

個人・フリーランスに依頼する場合の相場とメリット・デメリット

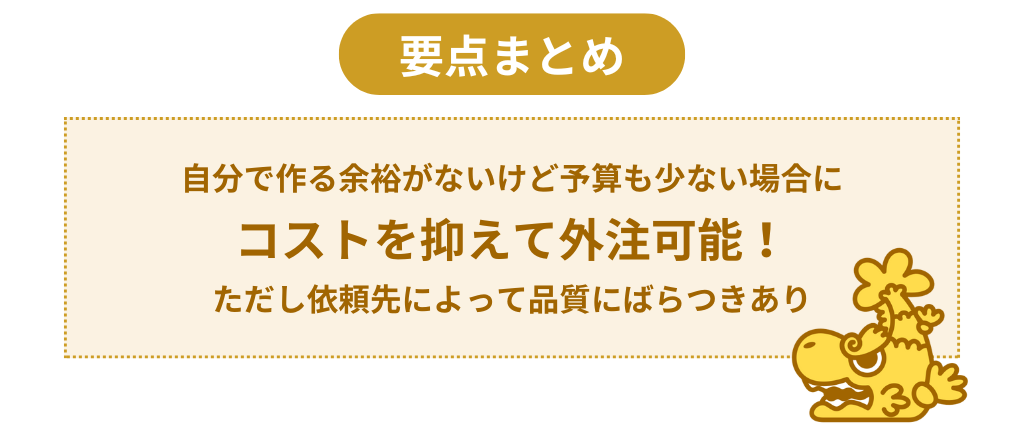

特徴

最近では、「ココナラ」や「クラウドワークス」といった個人のスキルとつながることができるスキルマーケットでホームページ制作を依頼するケースも増えています。

「制作会社とフリーランスどっちに依頼するのがいい?」と迷う場合も多いのではないでしょうか?

フリーランスへ依頼する場合は“個人に依頼する”という観点で、納品の保証や専門性という点で不安な面がある一方で「シンプルなある程度整ったデザインのホームページでいいんだけど、自社で制作する余裕がない・・・」という場合に、コストをおさえつつ外注できる点がポイントです。

制作費の相場

制作したホームページの内容や、依頼先によって金額が変動するため、あくまでも目安の金額になりますが、ページ数が6ページ以下の簡易なホームページであれば、10万~30万円程度の場合が多いです。

メリット

自作するよりも専門的に制作できる

知識がないまま、CMSやホームページ制作ソフトを使って自作で作るよりも、専門的なページ制作が可能です。

依頼先によっては提案してもらえる

フリーランスの場合も、個々で強みが異なります。また、経験値も人によるので、依頼先によっては課題に対して提案などをしてくれる場合もあります。

制作コストをおさえられる可能性がある

個人で対応している分、設備費や人件費なども抑えられるため、低めの価格で設定されているケースが多いです。

デメリット

品質が安定していない

低い価格で依頼が可能なフリーランスの場合、「実務実績を作りたい」というケースも多いです。場合によっては実績の浅い依頼先に制作をお願いする形になるので、希望通りのクオリティのホームページが制作できない場合もあります。そのため、依頼先の見極めが重要になってきます。

クオリティはテンプレート流用が多い

個人で対応している場合、安く提供する反面、工数等の削減のためにホームページのデザインをテンプレート化して運用しているケースが多く、細かい要望などを実現できない場合があります。

制作以外の専門性が弱いケースがある

ホームページの制作自体はクオリティ高く作ってもらえる場合でも、ホームページの制作後の運用や、SEO対策、マーケティング、セキュリティ・・・といった分野の専門知識がないケースがあります。

廃業のリスクや完納してもらえないリスクがある

個人で対応している場合、万が一その人に何かあった場合に代わりに対応できる人員がいないケースがほとんどのため、納期が遅れたり、完納してもらえなかったりする場合もあります。制作期間が長くかかるものを依頼する場合は、注意が必要です。

こんな場合におすすめ

- 簡易なサイトを作りたい

- 自作よりも専門的に作りたい

- とりあえず開設できればいいが、自作するのが難しい

ホームページを自作する人的リソースや環境が用意できないけれど、できる限りコストをおさえて制作したい場合などには、希望予算内でサイトを開設できる可能性が高いため助かります。

***

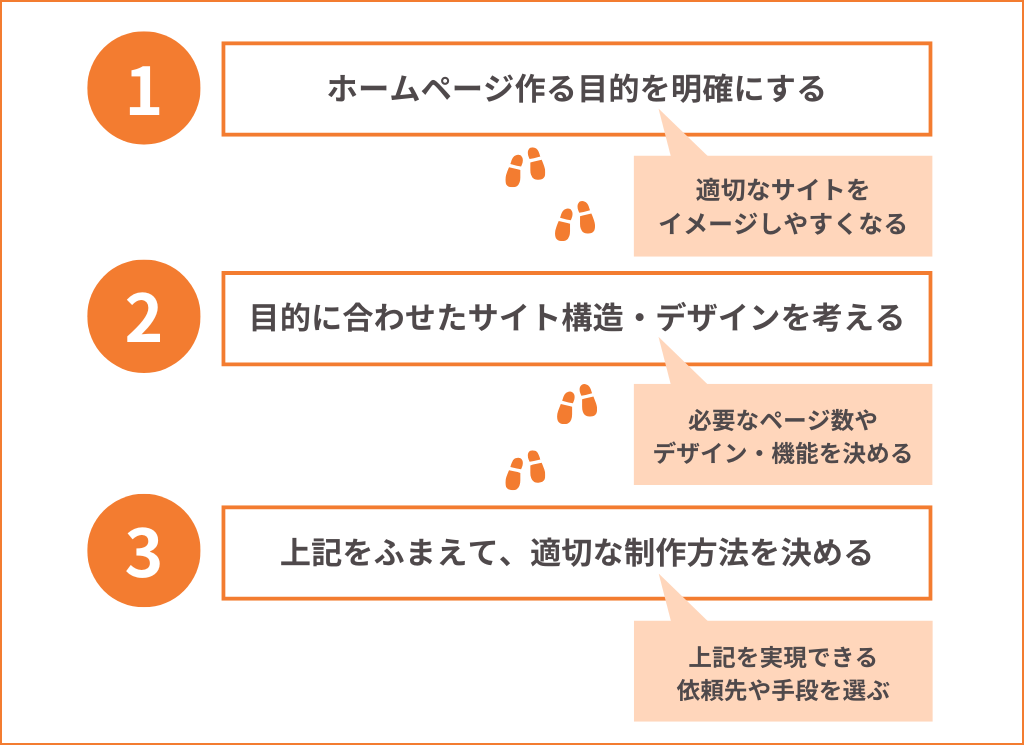

このように、ホームページを「自作すべきか・外注すべきか」は、ホームページを作る目的や要望によって変化します。つまり、ホームページ制作時の依頼先選定で失敗しないためには「ホームページを作る目的を明確にすること」がとても大切なんです。

そこで次の章からは「ホームページ制作時に考えるべきこと」ということで、

- ホームページを作る目的

- ホームページの仕様(デザインや機能性)の考え方

についても詳しく解説していきます。

ホームページを作る目的を明確にしよう

まずは、ホームページを作る目的についてお話していきますね。

目的を明確化することで初めて「どういうWebページが好ましいのか」がわかるようになります。そして、明確にした目的に応じて適切な依頼先を決定し、ホームページを作り込んでいく流れが失敗しないホームページ作りには欠かせません。

ホームページを制作する目的は様々ですが、代表的な目的には以下のようなものが挙げられます。

- 会社案内をしたい(名刺代わりまたはブランディング)

- 人材を獲得したい(採用・求人力アップ)

- 新規顧客獲得のための集客をしていきたい(認知・売上拡大)

- ネットショップなどの通販を運用したい(集客・売上拡大)

どのようなホームページを作るかによって、制作内容と制作費が大きく変わってくるため、最初にきちんと目標を決めておくことで、無駄な費用をかけることなく、ホームページを制作することができますよ。

上記に挙げた代表的な目的について1つずつ解説していくので、「自分の場合はどれかな・・・・」と考えてみてくださいね。

会社案内をしたい(名刺代わりまたはブランディング)

企業ホームページを作る際に、まず目的とされやすいのが「会社案内」です。

この場合、「会社のことを知ってもらう」「信頼してもらう」ことを重要視し、伝えるべき情報を厳選して伝えることが大切です。

会社案内用のホームページを作る場合、一般的には以下のような内容を盛り込むケースが多いです。

- 会社概要

- 企業理念

- 事業内容やサービス概要

- 取扱商品

- プライバシーポリシー

- ニュース

- お問い合わせフォーム

情報を詰め込みすぎると、本当に伝えたい情報が閲覧者側に届きにくい構造になってしまう場合もあるので、「何を伝えるか・自社の何をどれだけわかってもらいたいか」という点を明確化することがポイントです。

また、訪れたホームページが、あきらかに素人が作ったようなデザインだと少し不安になりますよね・・・

企業ホームページであれば特にですが、顧客の信頼度を高めるためには、ある程度のデザイン性を担保したホームページを作ることも大切です。

人材を獲得したい(採用・求人力アップ)

企業ホームページを作成する背景には、求人募集・人材確保が目的となっているケースも多くあります。

「求人媒体に掲載しているけど、求める人材から応募が来ない」「採用した後にミスマッチが起こりやすい」など、採用に課題がある場合は、自社サイトでの採用に力を入れると改善します。

ただ、注意が必要なのは、「企業ホームページ」を見に来るターゲットと、「採用情報」を見に来るターゲットが異なる点です。

ホームページは、訪れた閲覧者が欲しい情報をわかりやすく伝えることがとても重要です。そのため最近では、企業ホームページとは別に、採用サイトを作るケースも増えています。

もし、ホームページを作る1番の目的が「採用」である場合は、上記の注意点を踏まえたうえで、企業ホームページのなかに採用情報を盛り込むのか、それとも企業ホームページからの導線は確保しつつも採用コンテンツは切り分けて制作するのかを検討するのがよいでしょう。

新規顧客獲得のための集客をしていきたい(認知・売上拡大)

会社案内をして「知ってもらう」というところから一歩踏み込み、「この企業に依頼したい」と思ってもらう「集客」を目的とする場合もあります。

この場合、デザイン性はもちろんのこと、より多くの顧客に見つけてもらうための流入導線も必須となってきます。そのため、ホームページを制作したあとも、広告を配信したり、コンテンツを増やしたり・・・とサイトをきちんと活用していくことが必要になります。

またインターネット上のホームページの住所を表す「ドメイン」も重要になります。「ドメイン」とはURL内の「https://」に続いて表示される部分のことです。

このドメインがホームページ独自のものになっていると「このホームページは株式会社〇〇〇のぺージなんだ」と閲覧者側が安心できます。ユーザーファーストのサイトは検索エンジンにも評価されやすいため、チェックしておきたいポイントです。

無料のホームページ作成サービスを活用する場合は、独自ドメインの指定に制限がある場合があるので注意が必要です。

ネットショップなどの通販を運用したい(集客・売上拡大)

Web上で購入商品の選択から決済まで完了できるECサイトの運用が目的の場合もあります。ECサイトを運用することで、より気軽に自社の商品を購入してもらえるようになります。

わたしも、日々オンラインショップにはお世話になっています。現代では、消費者側からするとなくてならないものになっていますね・・・

また、新規事業を展開していく際に、実店舗を持つとその分コストがかかりますが、オンラインでの販売に限定することで初期コストを抑えることができるため、新規事業展開のハードルを下げることもできます。

ECサイトは、購買意欲を低下させないためにも「使いやすいサイト作り」が必要です。また、顧客のクレジットカード情報や個人情報を収集するため十分なセキュリティ対策も欠かせません。

ホームページの仕様(機能やデザイン性)について

ホームページを制作する目的が明確されたら、次に考えたいのが、「どのようなホームページにするか」です。具体的には、サイトのページ数や、盛り込みたい情報の精査、デザインやサイトの機能・仕組みなどが挙げられます。

この部分が制作費に大きく関わってくるので、

- ページ数

- 機能やデザイン性

を決定するうえでおさえるべきポイントを解説していきます。

ページ数について

ホームページの制作費に関わってくる要素の1つが、ページの数です。大前提として、「ホームページを作るなら、このページ数が適正です!」という正解はありません。本当は正解があると依頼者さんとしてもわかりやすいのですが・・・

というのも、上述したホームページを作る目的や、読んで欲しいターゲットなど様々な要素によって適正なページ数やページ内容が変わるからです。

そのためここでは、自社にあった適正なページ数を考える参考材料として一般的なページ作成の考え方についてご説明していきますね。

名刺代わりのサイトは3~7ページが目安

まずは会社のことを知ってもらう・社名で検索されて見てもらう、という点に重きを置く場合は、たくさんのページ数を用意しなくても大丈夫です。自社のことを知ってもらうために必要な情報を、わかりやすく届けることや、信頼してもらえるような整ったデザインを意識すると良いでしょう。

サイトを充実させたい場合は、10~20ページほどが目安

予算に限りはあるけれど、商品やサービス情報の拡充や、「代表挨拶」や「スタッフの声」といった会社の色が分かるような情報を増やしてホームページを充実させたい・・・という場合は、ページ数を増やすのがよいでしょう。

集客やECサイトの運用が目的なら、分析して決定

集客が目的の場合は「より多くの人に見てもらう」ために、同業他社のホームページ構成やページ内容を分析することが重要です。また、どのようなキーワードが入った情報をホームページに載せていくべきなのか…といった分析も必要になってきます。

ECサイトの運用の場合も、同業他社の使いやすいサイトはどのような構造になっているのかを分析して、サイトの構成を決定することが大切です。

***

簡単に、ページ数の目安をお伝えしましたが、ページ数が多ければいいというわけではなく、ホームページに訪れた閲覧者が興味を持って閲覧・利用してくれるページを制作することを意識しましょう。

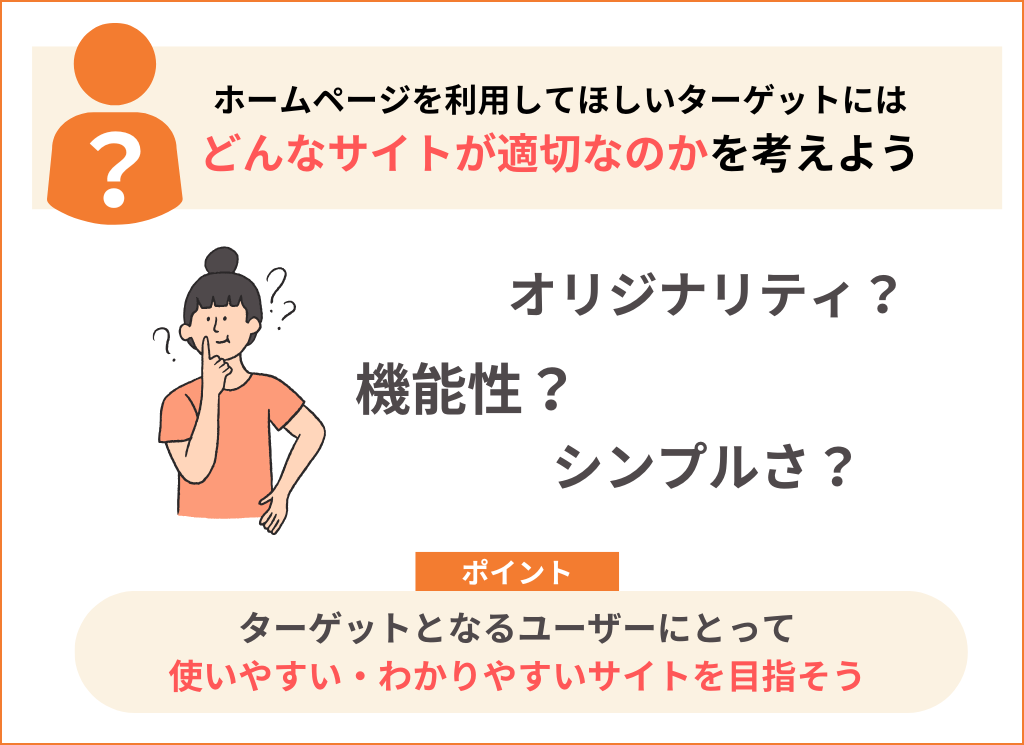

機能やデザイン性について

どのくらいまでデザインにこだわるべきなのか、機能性はどのくらい必要なのか、という点も、ホームページ制作の費用を左右する要素の1つです。そしてその違いによって、適切なホームページ制作の方法も変わってきます。

オリジナリティを追及すべきなのか、コストを意識しながら作るのか、わかりやすさ・シンプルさに重きを置くのか等々・・・ホームページを作る目的や会社の予算に合わせてポイントをおさえて作る必要があります。

かけられるコストが少ない、かつ会社案内が目的

まずはわかりやすく、安心感のあるホームページを目指しましょう。コストを抑えたい場合は、テンプレートのホームページ制作も検討に入ってくるかと思います。テンプレートを活用することで、手軽に一定のデザイン性を担保したホームページを作ることができます。

まずは「訪れた人に好感をもってもらう」という点を意識し、シンプルで整ったデザインを意識することが大切です。

最近では、ホームページ制作ソフトでも豊富なテンプレート使用することができるので、とにかく費用をおさえたい場合は自作するのも良いかもしれません。

今後もページを増やしてホームページを運用していきたい

先の運用のことまで視野に入れている場合は、それをふまえたホームページのページ構成、更新システムの有無、デザイン性を意識して制作することが大切です。

たとえば、運用をするということは更新に作業を要することになりますので、効率的な運用ができるサイト構造にする・・・といった考えも大切になってきますよね。

こういった場合は、ホームページ制作の事例を多く持つ制作会社に相談をし、プロの観点からアドバイスをもらいながら、制作を進めるのが安心です。予算に合わせた提案もしてくれますよ。

事業に貢献するホームページを作りたい

ホームページに訪れた人に会社のことを知ってもらう、という目的からさらに踏み込んで「多くの人に知ってもらう」「使いやすい機能が必要」ということに重点を置く場合は、その時々のトレンドを反映し、最適なサイト運営をおこなう必要があるため、自由度の高いオリジナリティあるホームページが適しています。

でも、トレンドを反映すると一口に言っても、素人目線では難しいことが多くありますよね・・・

そのため、ホームページ制作のプロである制作会社の知見や制作実績を参考に、最適なホームページの制作を進めるのが、効果の実感や課題解決の近道です。

また、ホームページ制作後にも、運用やメンテナンスの必要もありますので、長い目で見た時にも手厚くフォローしてくれる制作会社がおすすめです。

***

このように、ホームページを作る目的によって適切なデザインやレイアウト、サイト構造が変わります。これがホームページ制作費を、たとえば10万~100万円などといった形で幅を持たせて提示している理由の1つです。

まとめ

いかがでしたか?今回は、企業向けホームページを作る場合の相場や特徴、ホームページ制作時に考えるべきことについて解説してみました。(※相場は名古屋価格となります。)

それぞれの制作方法にメリットやデメリットがあるため、まずはホームページを制作する目的を明確にし、金額をかけるべきところと、おさえるべきとところを見極めることが大切です。

ホームページは作っておわり…という会社が実は多いです。受け身の制作会社が多いのです…しかし、ホームページは顧客と企業の接点を作るための重要なツールなので、活用まで求めるかも考え、要望にあった活用をしていくことがこれからの時代はどんどん重要になっていくと思います。

「何からどう進めていけばいいのか・・・」と悩む場合は、プロである制作会社にまずは相談をしてみると、よいアドバイスがもらえる可能性が高いです。(制作会社およびプランナーによりますが・・・)ぜひ参考にしてみてくださいね。

名古屋のホームページ制作会社WWGは、ホームページを作ったあとの運用・活用サポートを得意とする制作会社です。

「せっかく費用をかけて作るホームページ、失敗がないようにプロにお願いしたい!」「『作ってよかった』と思えるように、しっかり運用・活用していきたい!」というあなたのお役に立てるかと思います。お気軽にご相談ください。

▼その他のWeb制作「戦略・企画」に関するお役立ち情報(記事一覧)は下記の記事からご確認いただけます。

関連記事

【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ

WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】

この人が書いた記事をもっと見る WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア