お役立ち情報

Windows 11のシステム要件が緩和されたってホント?|初心者向け解説

良かったら”♥”を押してね!

Windows 10のサポートは2025年10月14日までとなっており、サポート終了まで残り1ヶ月程度となりました。

そうしたなか、「システム要件を満たしていなくてもWindows 11をインストールできた」といった主旨の情報をWeb上で見かけます。本当に、あのハードルの高いシステム要件が緩和されたということなのでしょうか?

結論、Microsoft公式ページに「Windows 11のシステム要件が緩和された」という情報はありません。でも、火のない所に煙は立たぬとも言いますから、なぜこのように騒がれているのか気になりますよね。

そこで今回は、「システム要件が緩和されたというのはどういうことか」「自分が使っているPCでも対応できるのか」「サポート終了に対するベストな選択は何なのか」などなど、気になるポイントを分かりやすく解説していこうと思います。

※本記事で取り上げている内容は、公式非推奨の内容が含まれています。システム要件を満たさないPCへWindows 11をインストールする場合、Microsoftのサポート対象外となります。また、互換性の関係で問題が発生するリスクもあるので、当社では推奨はしておりません。参考記事としてご覧ください。

・「システム要件の緩和」という噂がどういうことなのか知りたい

・現在使っているPCが「システム要件緩和」の対象になるのか知りたい

・サポート終了に対するベストな選択は何なのかを知りたい

目次

非対応PCでもインストールに成功したという情報について

まず、もっとも気になるのが「システム要件を満たしていなくてもWindows 11 をインストールできた」という噂についてです。先に結論をお伝えすると、非公式の情報ではあるものの、実際にCPUやTPMの要件を満たしていなくてもWindows 11をインストールできた事例がありました。

これがどういうことかを理解するために、これまでと現在の状況を丁寧に把握していきましょう。ポイントは以下になります。

- これまでも裏技で要件を満たさないPCにインストールする方法はあった

- 今回はその手の話とは違い、裏技を実行しなくてもインストールできたと報告あり

- 実際、TPMの有無がカギを握っていそう(TPMについてはこのあと詳しく解説します)

実はこれまでにも、メディア改変などで「システム要件を満たしているかのチェックを実行させないような処理」をおこなうことで、システム要件を満たさないPCに無理やりWindows 11をインストールするような裏技は存在していました。

※こうした対応は公式非推奨であり、実行するとMicrosoftのサポートが受けられなくなったり、互換性の問題などで不具合が出たりする可能性があるため、自己責任での対応となります。

しかし今回Web上で拡散されているのは、こうしたメディア改変や、レジストリ変更といった技術的な編集をおこなっていないのにも関わらず、システム要件を満たさないPCにWindows 11をインストールできたといった主旨の情報です。

これまでは、メディア改変等のチェック回避策を行っていない場合、システム要件を満たさないPCでWindows 11へアップグレードしたり、Windows 11をインストールしたりしようとすると、インストール中のチェック段階で「システム要件を満たしていません」と弾かれてしまっていました。

ところが、いつの間にかそのチェックが突破できてしまうようになったみたいなんです。(具体的には、Windows 11の最新バージョン 24H2になってから、こうした現状が確認されるようになったようです)

この点について色々と情報を探してみると、以下のような条件下で、インストール中のシステム要件チェックを通過し、Windows 11がインストールできたという情報が多くみられました。

■TPM2.0は満たしていないが、TPM1.2が搭載されている

■CPUの要件を満たしていないプロセッサだった

■Windows Updateからのアップグレードではなく、インストールメディアによる「インプレースアップグレード」もしくは「クリーンインストール」を実行

どうやら、TPMの有無がカギを握っているようです。

※ただし、上記の情報はMicrosoft公式から発表されたものではありません。

■Windows 11のシステム要件ってなんだっけ…?と思った方におすすめの記事

関連記事

Windows11にアップグレードすべき?システム要件の確認方法、注意点を解説

***

「CPUは何となくわかるけど、TPMって何?」「私のPCでもできるか確認したい」「インストールメディア…ナニソレ」といった疑問をお持ちの方も多いと思うので、

- TPMとは何か

- 使用しているPCのTPMに関する情報の確認方法

についてもご説明しますね。

インストールメディアによるインストール方法についても簡単にご説明しますが、先にお伝えしておくと「PCにあまり詳しくない」という方にはあまりおすすめの方法ではありません。

なので、小難しいことは苦手…という方は、本記事の後半の「今後、どうするべき?ベストな選択とは」をご覧いただくのが良いかなと思います。

TPMとは?

TPMとはトラステッド プラットフォーム モジュールの略称で、一言でいうと「情報の暗号化キー」を安全に格納・管理しておく場所です。具体的には、コンピューターを動かすためのさまざまなパーツを取り付ける回路基盤(マザーボード)の上に設置される特殊なチップのことを指します。

つまり、TPMは外部から情報が盗み見られないように暗号化し、その後解除するために利用される「暗号化キー」をより安全に管理するために必要なチップというわけなんです。

Microsoftサポート

トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) とは

https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/トラステッド-プラットフォーム-モジュール-tpm-とは-705f241d-025d-4470-80c5-4feeb24fa1ee

※参照日:2025年9月11日

Microsoftが公表しているWindows 11で満たすべきシステム要件には、「トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0。」と明記されています。この「バージョン2.0」が「1.2」であっても、インストール中のチェックを通過した事例が続出しているということになります。

Microsoft 公式ページ

Windows 11 の仕様、機能、コンピューターの要件を確認する

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications

※参照日:2025年9月11日

ちなみに、そもそもTPMが搭載されていないPCの場合は、Windows 11のインストールに失敗したという事例もあり、TPMの有無がWindow 11のインストールに深く関係している様子が伺えました。

***

まとめると、「TPM (1.2または2.0)が搭載されていれば、CPUの要件を満たしていなくてもインストール中のチェックを突破し、Windows 11をインストールできた」という情報がWeb上で拡散されているという状況になります。

ただしCPUがあまりに古いとチェックを通過できないケースもあり、利用中のPCによって状況が変わるため、あくまでも確実なものではなく状況に応じて挙動が変わるということになります。

ちなみに、Windows 11のシステム要件には、「システム ファームウェア」の項目でセキュアブートに対応していること記載されていますが、このセキュアブートが「オフ」になった状態であっても、Windows 11のインストールに成功した事例もありました。セキュアブートとは、OSが完全に起動する前に悪意あるアクセスからPCを保護する仕組みです。

※そして何度もお伝えしますが、これはMicrosoftの公式が正式に発表した情報ではありません。

どうしてこのような現状が急に確認されるようになったのかは、公式の情報もなく憶測にはなりますが、インストーラー側に何らかの仕様変更が入った、システムのバグ、使用しているハードウェアによる影響などなど、さまざまな考察が飛び交っています。

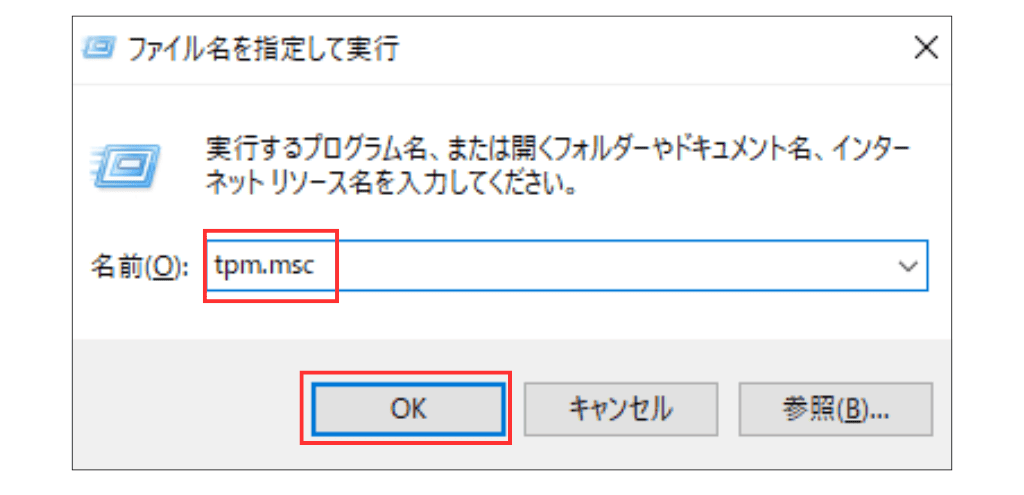

TPMが搭載されているか確認する方法

「TPMの有無が重要ということは分かったけど、私のPCにTPMが搭載されているのかどうやって調べればいいの?」という場合、以下の手順で確認することができます。

■ステップ1:

「Windowsキー」と、「Rキー」を同時に押し、表示された入力画面に「tpm.msc」と入力します。

■ステップ2:

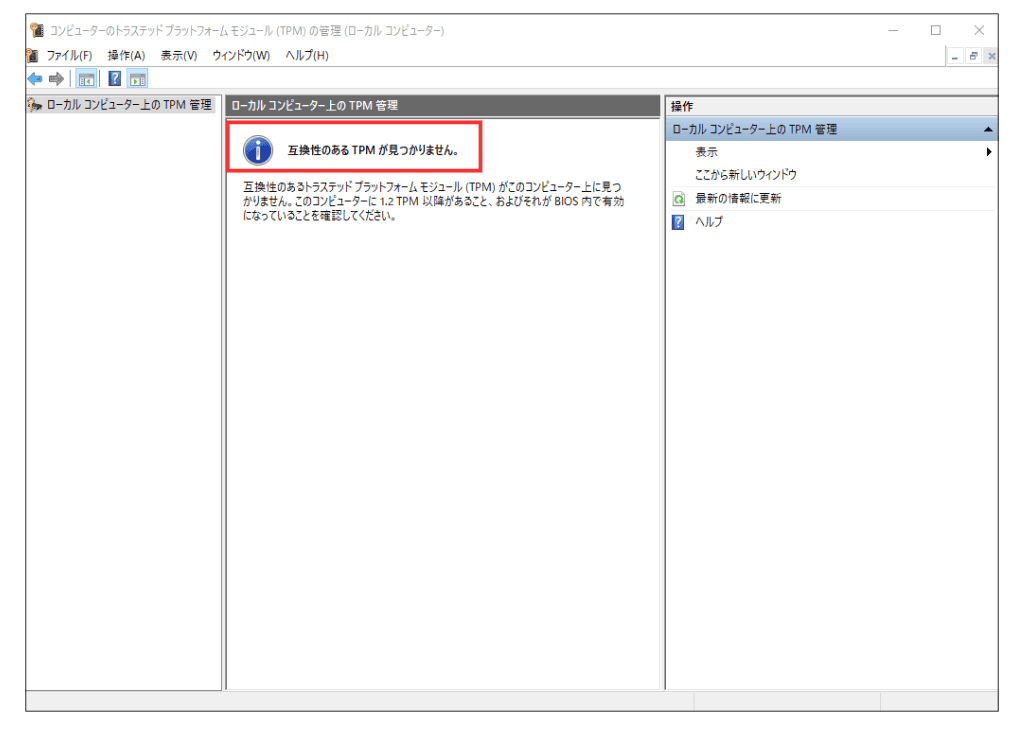

そうすると、「コンピューターのトラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) の管理」というウィンドウが開きます。

<表示の確認方法>

・TPMが搭載されており、有効になっている場合

そこに「TPM をすぐに使用できる状態です。」と表示されていれば、TPMが搭載されており、有効になっています。

・TPMが非搭載もしくは無効の場合

「互換性のある TPM が見つかりません」と表示されている場合、TPMが搭載されていないか、BIOS※(バイオス)での設定が無効になっています。

※BIOSとは、 PCの電源を入れたときに自動でOS(WindowsやmacOSなど)を起動できるよう準備する仕組みです。普段は意識しませんが、手動でBIOS画面を開いてTPMの有効化といった基本設定を行うこともできます。最近のPCではBIOSに代わり、より高性能なUEFIが主流となっています。

■ステップ3:

「互換性のある TPM が見つかりません」と表示された場合は、BIOS(またはUEFI)に入り、TPMが有効になっているか確認してみます。

<BIOS(またはUEFI)に入る方法>

PCの電源を入れた直後に、メーカー指定のキーを押します。(例:F2 や DELなど)

※指定のキーを連打するケースもあります

※「メーカー名 PC BIOS起動方法」などで検索をかけると、操作方法を探すことができます。

■ステップ4:

BIOS(またはUEFI)に入ることができたら「Security(セキュリティ)」または「Advanced(詳細)」のタブを探します。その中にTPMに関する項目(例:TPM/PTT /AMD fTPM/TPM Device などメーカーによって変動)を探します。

■ステップ5:

TPMに関する項目が見つかれば、それを「Enabled(有効)」に切り替えることで有効になります。

※もし、TPMが搭載されていない場合は、TPMに関する項目が存在しない、もしくはグレーアウトして触れない状態になっていることが多いです。

***

以上の流れで、利用しているPCにTPMが搭載されているかどうかを確認することができます。

BIOS(またはUEFI)に入るという慣れない操作があるので、少し難しく感じるかと思いますが、指定のキーを押すだけで起動できるので、気になる方は参考にしてみてください。

インストールメディアによるWindows 11のインストールについて

ここまでお読みいただき「じゃあどうやってWindows 11をインストールすればいいの」と思った方に向けて、要件を満たさなくてもインストールが成功したと言われている方法についてご説明します。ここでは詳しい手順ではなく対応方法概要を簡潔にまとめていきますね。

もともとWindows 11へアップグレードする方法は、大きく分けて3つあります。

- Windows Updateからアップグレードする方法

- インストールアシスタントを利用してアップグレードする方法

- インストールメディアでWindows 11をインストールする方法

そして、今回の「システム要件を満たしていないのに、Windows 11をインストールできた」という事例では、上記のうち3つ目の方法「インストールメディアでWindows 11をインストールする方法」を実行した場合になります。

ざっくりと説明すると、自分でWindows 11のソフトウェアをダウンロードして、PCにWindows 11のOSをインストールするようなイメージです。

「Windows Updateからアップグレードする方法」と「インストールアシスタントを利用してアップグレードする方法」はシステム要件のチェックが厳しく、要件を満たしていない時点でアップグレードの実行ができなくなる仕組みになっています。

一方、インストールメディアを作成し、ご自身でPCにOS(今回ならWindows 11)をインストールする場合は、システム要件を満たしていないことに同意をすることで、そのままWindows 11のインストールに成功することがあるということでした。

※ただし、どのPCでもそうなる確証はありませんし、システム要件を満たさないPCにWindows11をインストールすることは、Microsoftが公式で非推奨としていますので、対応は自己責任となります。(当社でも推奨していません)

最小システム要件を満たしていないデバイスのWindows 11

https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/最小システム要件を満たしていないデバイスのwindows-11-0b2dc4a2-5933-4ad4-9c09-ef0a331518f1

※参照日:2025年9月11日

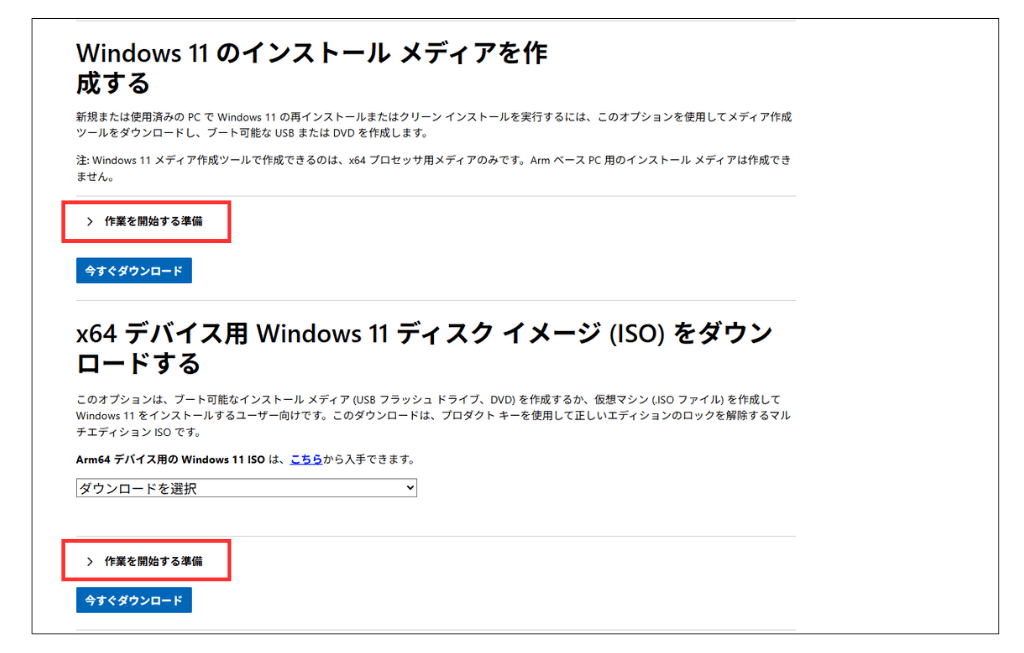

インストールメディアによるインストール手順は、下記のMicrosoft公式ページから確認できます。

※ページ内のそれぞれの項目で「作業を開始する準備」をクリックすると、詳細手順の確認が可能

Windows 11 のダウンロード

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

※参照日:2025年9月11日

該当する項目としては、「Windows 11 のインストール メディアを作成する」もしくは、「x64 デバイス用 Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする」になります。

「Windows 11 のインストール メディアを作成する」と「x64 デバイス用 Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする」の違いは簡単にご説明すると以下になります。

■Windows 11 のインストール メディアを作成する

→インストールメディアの作成を自動化できる/カスタマイズ性は低い

■x64 デバイス用 Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする

→インストールメディアの作成から対応する必要があり/カスタマイズ性は高い(メディア改変やレジストリの編集などが可能)

・Windows 11をクリーンインストールする場合、基本的にデータは消えます。バックアップは必ず取っておきましょう。

・インプレースアップグレードであっても、なんらかのトラブルでデータが消える場合があるので、バックアップをとって進めましょう。

・セキュリティソフトを利用している場合は、OSのインストールに影響を与える場合があるので、アンインストールしておくと安心です。

・システム要件を満たさないPCで実行する場合は、自己責任でのご対応をお願いいたします。

「インプレースアップグレード」と「クリーンインストール」の違い

インストールメディアを作成してWindows 11をインストール場合には、以下の2つの方法があります。

- インプレースアップグレード

- クリーンインストール

それぞれの違いは以下です。

インプレースアップグレード

既存のWindows 環境(例:アプリ、ファイル、設定など)を引き継いだまま、新しいOSを上書きします。

<メリット>

基本的にはデータのバックやアプリの再インストールが不要なので手軽かつ短時間で更新が可能です。

※ただし、なんらかの不具合でデータが消えてしまったり、新しいOSに対応していないアプリの場合は消えてしまったりということが起こる可能性はあります。消えてしまうと困る情報・データはバックアップが必須です。

<デメリット>

既存のOS環境を引き継ぐため、不要なデータや不具合などもそのまま引き継がれてしまいます。そのため、パフォーマンスが向上しにくい場合があります。

<実行方法>

作成したインストールメディアの中にある「setup.exe」のファイルをダブルクリックして実行します。表示される手順通りに進めていくと引き継ぐものを選択する画面が出るので、ファイルとアプリを引き継ぐ項目にチェックが入っているかを確認して進めましょう。

クリーンインストール

古いOSを削除してまっさらに初期化した後に、新しいOSを入れる方法です。

<メリット>

PCが初期化されることで、不要なデータが一層されます。そのため、PCのパフォーマンスが向上したり、OSの動作が安定しやすくなったりします。

<デメリット>

ファイルやアプリなどが引き継がれないので、バックアップが必須となります。また、セットアップにも時間と手間がかかります。

<実行方法>

作成したインストールメディア(USBやDVDドライブなど)をPCに接続し、PC起動時にブートメニューを開きます。表示された画面で、作成したインストールメディアを選択して実行します。ブートメニューの開き方は、PCのメーカーによって異なります。(例:F12キーを押す、など)

今後、どうするべき?ベストな選択とは

それでは最後に「今後どうするのが一番良いのかな…」と迷っている方に向けて、現状の整理もふまえて私の考えをまとめていこうと思います。

私の考えとしては、システム要件を満たさないPCへWindows 11をインストールすることは、リスクを鑑みた場合おすすめはできません。

記事の中盤ではテクニカルでやや難しいお話にもなりましたが、結論、TPM(2.0もしくは1.2)が搭載されており、CPU自体もそこまで古すぎないものであれば、「インプレースアップグレード」もしくは「クリーンインストール」を実行することでWindows 11をインストールできるかもしれません。

しかし、これは公式が推奨しない方法でのインストールであるため、無理にインストールをしてPCに不具合が起きてしまってもMicrosoftのサポートは受けられず、すべて自己責任になってしまいます。

MicrosoftがなぜWindows 11にこれほどまでに厳しいシステム要件を設けているのか。それは、OSの性能の向上はもちろん、セキュリティを強化したいという目的があるはずです。サイバー攻撃は日々進化しており、その悪意ある進化に、OSもまた対抗していかなければいけない状況下で、要件を満たさないPCを無理に使うのはやはり危険であると思います。

でも、せっかくまだ使えるPCがあるのにもったいない…!という気持ちもすごく分かります。

もし個人で利用しているWindows 10であれば、条件を満たすことでMicrosoftが提供する「拡張セキュリティ更新プログラム」Windows 10 ESUを無料利用できます。

このESUを使用することで、セキュリティサポートの期間が1年間延長されます。そのため、「いずれは買い替えるけどすぐ購入するのは難しい」という場合には、無理にWindows 11をインストールするよりも、ESUを利用するほうが安全だと思います。

なお、ビジネスで利用しているPCの場合は、個人情報や機密情報等の重要なデータを取り扱うため、システム要件を満たさないPCを利用するのは非常にリスクが高くおすすめできません。

また、有料ではあるもののWindows 10 ESUは法人向け(商用向け)にも提供されているので、Windows 11へ入れ替えるタイミングがWindows 10のサポート終了期限に間に合わないようであれば、利用を検討してみるのも良いかもしれません。(ただし、年単位の契約なります)

まとめ:システム要件を無視したインストールはその分リスクも大きい

今回は、「システム要件を満たしていない非対応PCにWindows 11をインストールできた」という情報について解説しました。

非公式ではあるものの、実際にWindows 11のインストールに成功した事例はたしかにあります。しかし、先ほども「今後、どうするべき?ベストな選択とは」でご説明した通り、その分リスクも大きいため、慎重な選択が求められます。

また、こうした「非公式なWindows 11」を誕生させられてしまう方法が世の中に情報としてある以上、今後新たにPCを買う場合には、たとえ「Windows 11」と商品名に記載されていたとしても、Windows 11の正式なシステム要件を満たしているかを必ず確認しましょう。

システム要件について、難しいことがよく分からない…という場合には、

- TPMのバージョンが2.0となっているか

- プロセッサ(CPU)が、Intelであれば、第8世代以降のIntel Core iシリーズ/AMD であれば、AMD Ryzen 2000シリーズ以降となっているか

この2点だけでもまず確認してみましょう。もし、上記の条件を満たしていない場合、システム要件を満たさないPCに、無理やりWindows 11をインストールして販売している可能性があります。とくにCPUは第何シリーズなのかを伏せた状態で販売されているケースもあるようなので、「第何世代なのか」を確認することが大切です。

Windows 11についてできる限り正しい知識をインプットして、快適なPCライフを送りたいですね。本記事が少しでも参考になれば幸いです。

当メディア「WWGスペース」は、名古屋のホームページ制作会社 WWG(ダブル・ダブル・ジー)が運営するオウンドメディアです。当社WWGは、ホームページを作るプロとして、IT・Web・AI関連の最新情報に日々アンテナを張って技術を磨いています。WWGの強みは、地域に特化した価値あるホームページ制作です。

今後も、WebやIT、AIに関するお役立ち情報はもちろん、ホームページ制作・Web制作に関する情報も分かりやすくお届けしていきますので、ぜひお楽しみに…!

WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】

この人が書いた記事をもっと見る WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア

WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア